김지민 展

검고 투명한 다정

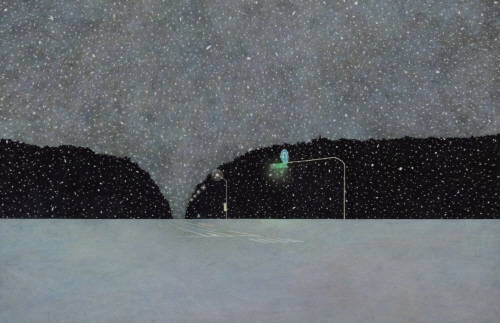

밤의 기분_2022_종이에 아크릴 채색_65x100cm

개나리미술관

2022. 12. 13(화) ▶ 2022. 12. 25(일)

강원도 춘천시 동내면 거두리 1123-6 | T.070-8095-3899

불빛에서 따스함을 감각한다면

어둠에 둘러싸인다면, 아마도 우리는 곧 방향성을 잃게 될 것이다. 어디로 가야 맞는지, 내가 지금 어디에 있는지 모를 때, 불안은 생긴다. 앞(도)뒤(도) 모르는 상태에서 우리의 방향성을, 우리에게 그 방향성을 갖도록 이끄는 것은 바로 불빛이다. 그런데 불빛은 지금 꽤나 가깝게 우리를 향한다. 횃불이나 가정집의 불빛을 보고 그곳에 인간이 존재하는 자취로 감지하는 데서 더 나아가, 스스로 나아갈 수 있는 환경을 만든다. 환경으로 물러선 가로등은 인간을 보다 자유롭게 걸어갈 수 있도록 안내한다. 이제 우리는 불빛 사이에서 스스로 잘 움직일 수 있다. 어둠 속을 두려워할 일도 없이, 공간은 불빛 아닌 인간의 활기로 지배되기 시작한다. 인간의 활기는 시각에도 영향을 미친다. 보이지 않는 일에 대한 불안에서 우리는 어둠에서, 멀리 떨어진 곳에서, 물건들을 가까이 살펴볼 수 있다. 우리는 많은 것을 주체적으로, 자발적으로 둘러볼 수 있게 되었다.

빛은 누군가의 존재를 알리는 데서 더 나아가 우리가 사는 환경의 근본 조건이 되었다. 이제 우리는 빛을, 그 빛이 발하는 누군가의 존재를 얼마나 기대할까. 김지민의 그림에서 오는 따스함은 포근히 둘러싸인 환경보다는 순간적인 지나감에서 출발한다. 이번 개인전 《검고 투명한 다정》에서 어둠 속에 빛을 그린 표현은 보는 사람에게 따스함을 안겨준다. 그런데 이 따스함은 사람이 길을 걸어가고 보고 느끼는 감각에서 온 것과 미묘하게 다르다. 우리 앞에 펼쳐진 장면은 작가가 차창 너머 본 풍경이다. 펼쳐진, 그러나 진입할 수 없는 장면 앞에서 우리ㅡ작가와 보는 사람ㅡ는 지나가는 그 순간에 멈춤을 보게 된다. 가로등이나 건물 조명의 배치와 위치가 언제 흐트러지거나 겹쳐서 안 보이게 될지도 모르는 순간적인 안정감, 조금만 바뀌어도 그 균형이 흐트러지는 그 장면은, 내가 컨트롤하고 보는 시점(視點/時點)과 다르다. 공간을 걸어간다면 금방 해소되는—활동성으로 수렴되는 것과 달리, 그림에서 빛과 사물들의 배치는 보는 사람과 빛(들)의 간격을 궁극적으로 유지한다.

그 간격과 배치는 일시적이지만, 우리는 따스함을 느낀다. 어둠 속에 환경으로서 자리잡힌 지 오래, 빛을 보는 것은 아주 잠깐이다. 김지민의 회화 앞에서 우리는 빛의 반짝임에 한때 존재를 알리던 인간의 흔적을 다시 만난다. 당연히 가로등이나 건물 조명은 인간이 아니다. 그런데도 우리는 존재의 따스함을 감각을 통해 들여다보게 된다. 작품 앞에서 우리의 시점은 빛을 향해/빛에 의해 이끌린다. 사람을 안내해 주는 존재가 그곳에 확실히 있다는 것을 감각적으로 안다. 하부구조처럼 환경적인 기본 조건에 물러서기에 앞서, 우리는 인공적이고 한시적인 빛의 배치 속에서 믿을 수 있는 존재를 되찾는다.

밤하늘처럼 눈앞에 별자리가 펼쳐진다. 김지민의 작품에서 보이는 별자리는 인공적이고 한시적인 불빛으로 구성된다. 이때 인공적이라는 표현과 한시적이라는 표현은 결코 부정적인 의미가 아니다. 오늘날의 사회에서 많은 조건이 자연화되었다. 빛도 시간도 이미 거기에, 시공간을 불문하고 비치며 흘러간다. 우리가 보내는 삶의 조건이 되면서 빛과 시간을, 나아가 그곳에 어떤 존재를 감지하는 기회는 사라졌다. 김지민의 그림에서 우리는 어둠 속에서 불빛을 보고 찾아간 것처럼, 그 순간성과 인공성에 존재를 믿고 만난다. 이 기회를 보는 사람에게 제공하는 것이 별자리의 배치—멀리서 보는, 인공적이고 순간적인 배치다.

서서히 조명은 꺼진다. 위치가 변하지 않은 채, 시간을 거스르지 않은 채, 불빛은 잠든다. 해가 떠 있는 시간뿐만 아니라 우리는 밤에도 조명 아래 보다 자유롭게, 주체적으로 길을 걸어갈 수 있다. 불빛과 사람의 거리(street/distance)는 그렇게 해소되어 사라진다. 김지민의 회화에서 궁극적으로 우리가 보는 것은 밤의 풍경이 아니라 언제나 낮처럼 지낼 수 있는 생활 속에 감춰진, 누군가의 존재하는 느낌과 이를 믿고 만나는 일이다.

콘노 유키

* 전시메일에 등록된 모든 이미지와 글은 작가와 필자에게 저작권이 있습니다. *

vol.20221213-김지민 展