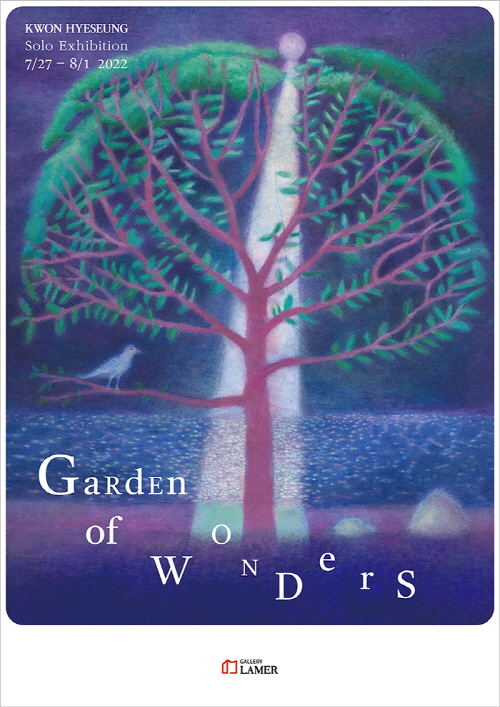

권혜승 展

Garden of Wonders

갤러리라메르

2022. 7. 27(수) ▶ 2022. 8. 1(월)

서울특별시 종로구 인사동 5길 26 홍익빌딩 | T.02-730-5454

A Place of Noah_130.3x162.2cm_장지에 채색_2022

경계를 넘어 부풀어 오르는 꿈

어떤 사람들은 일부러 꿈속에 들어간다. 꿈을 꾸는 중에 꿈이라는 사실을 스스로 인지한 이후, 그 즐거움에 빠져 계속해서 자각몽을 꾸려고 시도한다는 것이다. 사실 꿈이라는 것은 과거의 경험과 무의식에 새겨진 기억, 그 사이를 비집고 피어나는 잠재된 욕망을 재료로 삼아 만든 환상의 세계다. 잠이 들어야만 진입할 수 있는 무의식과 의식의 중간지대다. 자각몽을 꾸려는 것은 꿈속에서 상상하던 존재가 되고 욕망하는 것을 자유롭게 손에 넣을 수 있기 때문이다. 하지만 꿈이라는 경계선 안에서 벌어지는 일이다. 잠에서 깨면 아무것도 남지 않는다.

권혜승 작가도 무의식과 꿈의 영역을 탐구한다. 자연의 에너지를 가까이 두고 자랐던 어린 시절의 기억, 끊임없이 변화하고 성장하는 자연의 생명력을 닮은 자신의 원초적 욕구, 그럼에도 인간과 달리 무심하게 자라나는 순수성을 선망하는 마음까지. 그의 내면에서는 거대한 파도가 치고 수풀과 덩굴이 자라나며 얽키고설킨다. 부풀어 오르며 생동하는 자연이 거기 있다.

그러나 작가는 그저 꿈을 즐기는 사람들과 달리, 무의식과 꿈의 세계에 머무는 대신 이것을 밖으로 드러낸다. 무의식 속에 출렁이는 욕구의 바다에 가라앉기보다 그 파도를 타고 밖으로 나오길 택한다. 자신이 느낀 자연의 생동을 그림으로써 눈에 보이게 만들고, 그리는 행위를 통해 내적 욕망을 실현 혹은 소멸시키며, 그 과정에서 자신을 구해내는 것이다. 이것은 꿈에 갇혀버리는 것이 아니라 무의식을 의식화하여 바깥으로 꺼내오는, 보다 고차원적인 자기실현의 행위다.

AS YOU WISH_80x62cm_장지에 채색_2022

경계의 안팎에서

나무와 덩굴, 꽃 사이로 물이 흐르는 이곳은 영락없는 환상의 낙원이지만 한편으로는 현실의 존재인 작가에게서 비롯되었다. 한 사람의 깊은 무의식과 꿈의 장면들이 화폭 위에 펼쳐진다. 그것은 처음부터 창조한 세계가 아니라 그리는 사람의 내부에 원래 있었던 것이다. 우리가 잠이 들기 전부터 꿈의 재료를 갖고 있듯, 작가도 이미 그림의 재료를 가지고 있다. 오랫동안 쌓아온 내면의 세계를 정리하고 불필요한 것을 덜어내서 그림 밖의 우리가 이해할 수 있는 형상으로 정리해 보여주는 것뿐이다. 그러니까 작가는 그림 속에 있기도, 밖에 있기도, 그림과 하나이기도 하다.

화면에서 보이는 형상은 그것인 동시에 그것이 아니다. 질 들뢰즈(Gilles Deleuze, b.1925)는 『감각의 논리』에서, 예술은 눈에 보이는 대상이나 풍경, 혹은 감정을 재현하는 것이 아니라 그것들을 움직이는 보이지 않는 힘을 보이도록 만드는 것이라 했다. 작가 역시 자신의 욕망을 풀어내고 기억을 더듬으며 그림을 그리지만, 감각을 표현하기 위해 직접적인 형상을 택하지 않았다.

그가 그려낸 사물의 윤곽은 구체적 사물의 형상이라기보다는 의식과 무의식 사이를 나누는 경계선이다. 윤곽의 경계선 밖은 특정한 사물처럼 보이지만, 안쪽에는 작가의 무의식과 사물이 가진 보이지 않는 에너지가 만나 재창조된 세계가 있다. 또한 작가는 벌들이 분할된 시각으로 꽃을 본다는 사실에서 착안하여, 편집된 기억을 더듬어 그리며 조각난 화면을 구성했다. 벌들이 추는 8자 모양의 춤처럼 화면이 흔들린다. 아는 형상인 듯 전혀 모르는 형상이다. 들뢰즈가 말한 감각의 재현이다. 작가가 만든 경계선을 사이에 두고 의식과 무의식이 팽팽하게 긴장을 이룬다.

한편, 앙리 베르그손(Henri-Louis Bergson, b.1859)의 『물질과 기억』에 따르면, 우리가 무언가를 지각할 때 과거의 경험이나 기억이 침투될 수밖에 없고, 이것의 잠재성을 활용하는 일은 사물이 아닌 생명만이 가능하다고 한다. 그렇다면 작가의 안에 과거의 경험과 기억이 켜켜이 쌓이고, 그것이 뒤섞이며 무의식의 욕구를 추동하는 과정, 이들을 의식의 밖으로 꺼내어 형상이라는 윤곽을 만들어주는 일은 작가 자신이 역동하는 생명이기에 가능한 일이다.

Blooming-Nest_162.2x130.3cm_장지에 채색_2022

꿈이 현실이 될 때

그리고 이것은 그 자체로 순환의 힘을 지닌다. 작가의 경험과 기억은 내적 욕구와 함께 무의식과 꿈에 저장되며, 이것을 그리는 행위로써 끊임없이 움직이고 변화하는 하나의 세계를 그림 속에 옮겨낸다. 연약해 보이는 꽃과 식물도 끈질기게 다시 피어난다. 하나의 꽃이 소멸할지라도 씨앗이 떨어지고 겨울을 견뎌낸 뒤 언 땅을 뚫고 새싹이 자라난다. 때가 되면 꽃이 핀다. 자연을 개체가 아니라 전체의 과정으로 본다면, 이것은 분명 절대 소멸하지 않는 강한 힘을 갖고 있다.

작가 자신 역시 이 생동하는 자연의 일부다. 그림 속 자연과 함께 싹을 틔우고 꽃을 피우며 원초적인 생의 욕구를 부풀리고 형상을 창조한다. 의식과 무의식의 경계를 넘나들며 자라나고 흐르고 팽창한다. 사방에 역동하는 자기 자신이 있다. 이 경험은 다시 작가의 경험과 기억이 되며 무의식에 새겨진다. 자연이 그 안에서 순환의 논리를 가지며 끊임없이 창조와 소멸을 반복하며 지속하듯이, 작가와 그림 사이의 관계 역시 자연과 같은 순환의 고리를 이룬다.

책 『어떤 그림』(열화당, 2021)에서는, 우리가 눈으로 보는 것과 삶에서 지켜보는 것들의 상당수는 손으로 만질 수 없지만, 그림은 그것을 만질 수 있는 것으로 만들어준다고 하며, 그림을 “보이게 만들어진 촉감”이라고 했다. 이처럼 권혜승 작가는 자신의 몸에 쌓인 자연에서의 경험과 기억, 내면에서 목격한 자연의 풍성한 생명력을 눈에 보이게, 만질 수 있게 만든다.

그는 끈질기게 되짚고 그려내는 행위를 통해 무의식을 드러내는 데에 그치지 않고 우리의 앞에 끌고 와 기어코 문을 열고 만다. 무의식 속을 홀로 거닐기를 넘어 그것을 의식화하고 현실화하는 행위를 통해, 한 개인의 내면은 비로소 혼자만의 기억이나 꿈이 아니라 함께 만질 수 있는 현실의 언어, 누구든 거닐 수 있는 정원이 된다.

작가가 자신의 무의식과 그리는 행위, 그리고 작품 사이에서 만들어낸 순환의 고리가 바깥을 향해 열린다. 팽창하던 것들이 쏟아져 흐른다. 제각각 다른 존재들이 만나서 어우러지며 자연의 리듬을 만들어내는 것처럼, 바깥으로 열린 고리와 경계를 넘는 힘이 그림 밖의 세계와 만나 역동하며 또 다른 힘을 만들어낸다. 그림이 보이는 것을 그대로 재현하던 시대가 지난 후에도 여전히 우리에게 그림이 필요하다면 이런 이유가 아닐까.

꽃이 피어난다. 덩굴이 자라나 화면을 뒤덮는다. 무심하게, 그러나 강력한 힘으로 순환하며 자리를 넓혀가는 자연 속에서 우리도 순수한 일부가 된다. 멀리서부터 파도가 친다. 색이 번지며 경계를 넘어 밀려온다. 그림 밖으로 꿈이 부풀어 오르고 비밀스러운 정원이 열린다. 경이의 순간이다.

김지연 (미술비평)

Lydia_162.2x130.3cm_장지에 채색_2022

* 전시메일에 등록된 모든 이미지와 글은 작가와 필자에게 저작권이 있습니다. *

vol.20220727-권혜승 展