김정옥 초대展

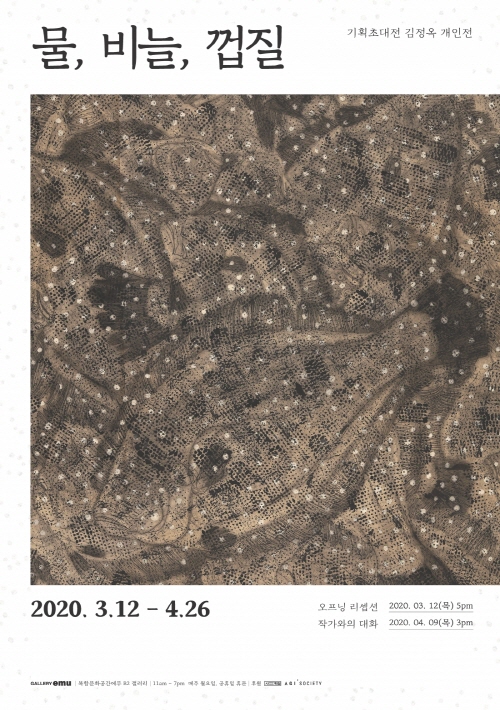

물, 비늘, 껍질

복합문화공간에무

2020. 3. 12(목) ▶ 2020. 4. 26(일)

서울특별시 종로구 경희궁1가길 7 | T.02-730-5515

물, 비늘, 껍질_68x187cm_장지위에 먹_2020

내려서 되돌아가기도 애매하다. 꽉 막힌 도로 위 버스 안에서 초조하게 시간을 확인하며 생각한다. 결국 이 길을 통과하게 되어있다고. 서로의 옷깃을 구겨 꽉 들어찬 지하철에서 숨을 참아가며 얼른 이 시간이 지나가기를 기다린다. 참았던 숨을 몰아쉬듯 열리는 지하철 문에서 나와 다시 수없이 오가는 사람들 속에 섞인다. 숨 막히는 지하철에서 튕겨져 나오면 나는 어시장에서 본 수 많은 물고기 중 한 마리가 된다. 끊임없이 오가는 군중들의 움직임은 어디서나 멈춤이 없다.

작업실 근처 민물고기 상점이 있다. 가게 안에 수족관들이 종이 박스처럼 차곡차곡 쌓여있다. 그 안에 메기, 장어 등의 민물고기가 가득 우글거린다. 메기의 검은 등과 흰 배가 서로의 미끈거리는 껍질을 타고 쉼 없이 교차한다. 수족관 사장의 뜰채 외에 다른 탈출구가 없어 보이는 생명들이 끊임없이 서로의 몸을 부대끼며 몸부림친다. 서로 엉겨 비집고 들어가 겨우 자신의 자리를 찾는다. 그곳을 나갈 구멍은 없다. 숨 막히는 움직임이다. 그 곳엔 딱 견딜 수 있을 만큼의 힘듦이 있다. 무엇을 위한 몸짓일까. 축축하고 비릿한 메기 수족관에서 벌어지는 흑백의 향연을 멍하게 보고 있으면 어쩐지 한편의 누아르(noir) 영화가 떠오른다.

횟집 작은 수족관에 커다란 농어 한 마리가 떠 있다. 어느 날은 오른쪽을 가만히 바라보고 있다가 다른 날은 왼쪽을 응시한다. 물고기에게 표정이 있었던가. 마치 명상하다 열반에 든 수도승 같다. 정지화면처럼 멈춰 있다가 이따금 몸을 꿈틀거린다. 이내 가지런한 비늘을 통과하는 한줄기 빛. 순간 수족관이 반짝인다. 아 농어가 살아 있었구나.

나의 작업에서 투명한 수족관은 제한성을 전제로 한 삶의 환경이다. 우리 삶에도 투명한 수족관이 존재한다. 보이지 않는 투명한 수족관 속에서 공기처럼 떠도는 막연한 불안과 공포 속에서 살아간다. 물이 아닌 공기로 치환된 수족관 속에서 인간은 서로 무리 짓고 군중 속에서 부대끼다 동시에 문득 개인으로 반짝인다.

거시적으로 보면 군중의 모습은 끊임없이 반복적인 동선을 오가는 쉼 없는 움직임에 지나지 않는다. 꽤 묵직한 메기를 기절시킨 상태로 검은 봉지 안에 담아 온 적이 있는데 사진을 찍으려고 봉지를 열자 메기가 숨을 토해내며 파닥이기 시작했다. 몸을 뒤척이며 꿈틀대다 입을 뻐끔거린다. 선홍색 아가미가 보였다. 그 생명을 손으로 잡았을 때 미끈거리는 껍질의 촉감. 묵직한 중량감. 나를 보는 것 같은 눈, 말을 하듯 뻐금거리는 입, 그 순간의 공포를 나는 잊지 못한다. 막연하고 아득해 질 때 나는 그날 작업실 바닥에 몸을 비비는 메기가 떠오른다. 그저 소리 내지 못하고 입만 벙긋거리는 물고기처럼 두 눈을 질금 감으며 중얼거린다. 눈 먼 물고기여도 상관없다. 어쨌든 서로의 자리를 찾게 되어 있으며 무사히 이곳을 통과 할 수 있다고.

아이러니하게 단단하고 투명한 수족관이 사라지는 순간은 나의 존재의 부재를 의미한다. 내가 있음으로 공간이 생긴다. 막연한 답답함 외엔 무슨 말을 해야 할지 모르겠다. 투명한 수족관 속에서 적어도 살아있음을 느끼는 순간은 서로의 껍질을 맞닿으며 온기와 냄새를 느끼는 순간이다. 그것으로 생명을 느낄 수 있다. 비늘이며 반짝임이다.

물, 비늘, 껍질_39x140cm_장지위에 먹, 채색_2020

물, 비늘, 껍질_140x140cm_장지위에 먹_2020

물, 비늘, 껍질_72x142cm_장지위에 먹, 채색_2019

* 전시메일에 등록된 모든 이미지와 글은 작가와 필자에게 저작권이 있습니다. *

vol.20200312-김정옥 초대展