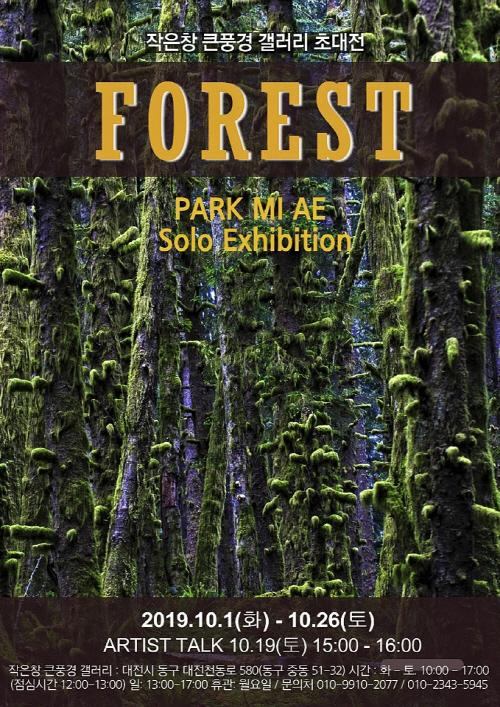

박미애 초대展

작은창 큰풍경 갤러리

2019. 10. 1(화) ▶ 2019. 10. 26(토)

ARTIST TALK 2019. 10. 19(토) pm 3-4

대전광역시 동구 대전천동로 580 | T.010-9910-2077, 010-2343-5945

FOREST #1

원초적 아름다움에 대한 표상

예술의 역사를 살펴보면 예술 혹은 미에 대한 개념이나 기준도 시대적인 상황 및 문화적인 경향에 따라서 변모했다는 것을 알 수 있다.

고대에는 미의 기준을 현실을 초월한 이상향적인 세계 즉 이데아idea에서 찾았다. 그 후 오랫동안 서양인들은 신神 중심적인 사고에서 벗어나기 전까지 신의 메시지를 전달하는 것이 가장 이상적인 아름다움/美 혹은 진리眞理를 재현하는 것이라 인식했다. 또한 모더니즘 이전까지는 이데아를 모방mimesis한 현실을 완벽하게 재현하는 것이 예술가들의 여러 욕망 중 하나이기도 했다. 그러한 과정에서 형形만을 중요하게 여겼던 때도 있었고, 색色에 천착하기도 했다. 하지만 20세기 초반에 아방가르드적인 예술이 등장하면서 현실과 유리된 이상향적인 세계를 표현하거나 세상을 바라보는 관점을 탐구하는 것에서 탈피하게 되었고, 현실에 대한 개별 예술가들의 미적인 주관이나 세계관을 표현한 결과물이 예술로서 자리매김했다.

그런데 중세이후 오랜 세월을 거치면서 예술에 대한 인식과 방향성만 변모한 것이 아니라 인간을 둘러싸고 있는 여러 환경도 많이 변화되었다. 특히 18세기부터 시작된 산업혁명은 신神이 아닌 인간人間을 창조자의 반열에 올려놓았다.

서양사회는 18세기, 19세기를 지나면서 빠르게 도시화, 산업화 과정을 거치며 문화적인 지형 및 자연환경도 많이 변모했다. 또한 서양인들의 삶의 중심이 전원田園에서 도시都市로 이동하였고, 인간을 둘러싸고 있는 환경도 시간이 흐를수록 점점 더 인공화人工化 되어갔다.

또한 인간의 정서도 자연보다는 인공적인 것, 시골보다는 도시에 더 익숙해졌다. 인간은 지속해서 개발을 진행하면서 도시를 확장해 나갔지만, 늘 자연을 그리워한다. 심지어는 도시곳곳에 인공적인 자연환경을 조성하며 자연을 그리워하는 마음을 달래고 있기도 하다. 하지만 현재를 살아가고 있는 이들은 도시를 떠나 자연 속에서 사는 것이 그다지 쉬운 일은 아니다. 단 며칠만 자연 속에서 살아도 갑갑해 한다. 이미 정서적으로나 감각적으로 도시에서 살아가는 것에 익숙해져 있고 동화되었기 때문이다.

FOREST #4

한편 서양사회는 앞에서 이야기한 것처럼 18세기에 산업혁명이 시작되면서 지속적으로 자연을 개발하고 도시를 확장시켰다. 그 결과 산업화, 도시화로 인하여 언제부터인가 자연이 심각하게 훼손되기 시작하였고, 환경문제가 주요 사회적 화두 중 하나로 자리매김했다. 특히 1960년대엔 대지예술이 환경문제를 반영하며 대두되었다. 또한 환경문제를 정강정책으로 내세운 정당이 창당되기도 했다. 그와 더불어서 사진가들도 더 이상 순수자연풍경을 재현하며 숭고미를 찬양하는 것에서 탈피했다. 인간에 의해서 변형되고 훼손된 자연自然 혹은 대지大地를 중립적인 태도로 재현하며 현실을 반영한다.

이처럼 사진가들은 지난 반세기 동안 지속적으로 훼손되고 있는 자연을 시각화했다. 표현대상도 다양화되었는데 남극과 북극의 풍경, 남미의 밀림, 인도네시아의 숲, 산업화로 인하여 변모하고 있는 중국의 자연환경 등 여러 지역의 변형되고 있는 자연환경에 주목하며 사진작업을 진행하고 있다. 이들 사진가가 재현한 자연풍경은 얼핏 보면 여전히 아름답고 잘 보존된 것처럼 보이는 경우도 있지만, 좀 더 자세히 살펴보면 인간의 욕망때문에 손상된 흔적을 발견할 수 있다. 18세기 산업혁명이후 지속해서 훼손되고 있는 자연환경, 즉 환경문제를 환기시키는 표상이다.

지금까지 사진을 비롯한 시각예술Visual art의 역사 중 일부를 간략하게 살펴보았는데, 1960년대부터 동시대예술은 개념화되었지만, 감성적인 혹은 직관적인 작업도 여전히 주목받으며 많은 대중으로부터 관심과 사랑을 받고 있다.

이번에 ‘Forest’라는 표제로 작업을 발표하는 사진가 박미애는 미국 오리건 주(State of Oregon) 州에서 마주한 숲을 사진기에 담았다. 작가는 자신의 감성과 교감하는 대상을 밀도 있게 재현하기 위해서 2년여에 걸쳐 작업했다. 그런데 작가는 숲을 찍은 기존의 사진가들처럼 환경문제를 일깨워주기 위해서 사진을 찍은 것이 아니라 숲에서 드러나는 묘한 분위기에 매료되어 작업했다.

박미애는 도시에서 살며 도회적인 삶을 누리고 있다. 하지만 인공화되어 있는 도시풍경보다는 자연풍경을 더 좋아하고 사진가로서 선호하는 표현대상도 순수자연이다. 정서적으로 자연풍경에 친숙하고 자신의 감성을 자극하기 때문이다. ‘Forest’시리즈는 작가의 이러한 심리 및 정서가 투영投影된 결과물이다.

작가는 특별한 기법을 사용하지 않고 사실적으로 대상을 재현했다. 작가 자신이 촬영현장에서 대상으로부터 느낀 감흥을 최대한 과장 없이 인화지 표면에 재현하려고 노력한 결과물이다.

가능한 범위 내에서 심도 있게 재현하였고, 그 결과물을 보는 이들의 감성을 현혹하고자 하는 의도에서 대형사이즈로 프린트했다. 또한, 작가 자신도 최종결과물이 전시장 벽면에 설치되었을 때 감흥을 받을 수 있기를 기대하고 있다. 작가가 대상과 마주하였을 때 대상으로부터 언어적인 범주를 벗어난 감성적인 자극을 받았는데, 작가는 자신의 이러한 심리적인 상태를 최종결과물에 투사하려고 노력했다. 또 다른 층위에서 존재하는 자연주의적인 표상表象이다. 또한 결과물 자체가 내밀한 작가의 의식세계를 반영한다. 이성보다는 감성에 호소하는 수사법修辭法을 선택했다. 감성적이며 감각적인 이미지image의 다름 아니다.

글: 김영태 / 사진문화비평, 현대사진포럼대표

FOREST #7

나를 중심 잡는다

2015년. 이 숲을 처음 마주했을 때 난 숨이 턱 막혔다.

인간의 손길을 전혀 느낄 수 없는 대자연의 숲.

‘아마 아담과 이브가 살던 당시가 이렇지 않았을까?’ 하는 생각이 들었다.

어릴 때 즐겨보았던 ‘타잔’도 생각났다.

도심지에서 자란 나에게 이 숲은 처음으로 나의 온몸을 본 것 같은, 나를 홀라당 벗겨내는, 그런 느낌이었다.

그 속의 난 한낱 보잘것없는 신이 만든 작은 창조물에 불과했다.

어떠한 허세도 꾸밈도 필요치 않은 오로지 나.

거들먹거릴 필요도, 온갖 치장물로 나를 포장할 필요도 없는 오로지 나.

2016년 두 번째 만난 숲은 좀 더 담담하게 마주했다.

적극적으로 그 속으로 들어가 나무와 풀과 꺾여 쓰러진 모든 것을 자세히 보고 싶었다.

‘혹시 뱀이 나오지 않을까? 늪이 있어 쑤욱 빠지지 않을까?’ 하는 두려움을 안고 한 발 한 발 들어가 본 숲은 아늑했고, 따스했다. 맘이 편해지는, 마치 내가 오래전 이곳에서 살았던 곳처럼.

아무렇게나 정돈되지 않은 숲속의 민낯은 너무나도 평온해 보였다. 숲의 바다라고나 할까?

온몸을 샤워한 듯 내 안에 가득하던 근심과 번민들이 씻은 듯 사라졌다.

엄마 자궁 속의 아기처럼 편안한 느낌. 가슴이 벅차올랐다.

숲은 구원받고 재생하는 장소임이 틀림없다.

‘숲에서 살아있는 모든 것은 죽음을 품고, 죽음은 새로운 생명을 품는다.’라는 어느 작가의 글귀가 더욱더 가슴에 와 닿는다.

너무 자라 햇빛을 볼 수 없으면 스스로 부러지거나 불을 내서 자정 능력을 발휘한다는 숲.

하늘을 가려버릴 만큼 커버린 나무 아래 맘대로 자란 고사릿과의 식물들과 자그마한 이름 모를 식물들이 온 대지를 뒤덮고 나무뿌리조차 민낯을 드러내지 못하게 감싸버린다.

아무렇게나 쓰러져버린 나무기둥들은 세월을 읽게 해주고….

원시의 숲과 내 자아가 하나로 이어지는 느낌이 든다.

난 이곳에서 나를 중심 잡아본다.

흔들리는 나를 똑바로 세워본다.

풍경을 보는 자는 그 풍경의 너머에서 자신을 보는 것이라 한다.

나 또한 나의 모습을 숲에서 찾고자 한 건 아닐까?

오늘도 난 내 안의 숲을 찾아 안주하며, 나 자신을 구원해주고 재생해준다.

과장된 모든 것을 벗어던지며, 나를 중심 잡는다.

FOREST #9

FOREST #10

FOREST #14

* 전시메일에 등록된 모든 이미지와 글은 작가와 필자에게 저작권이 있습니다. *

vol.20191001-박미애 초대展