이호억 展

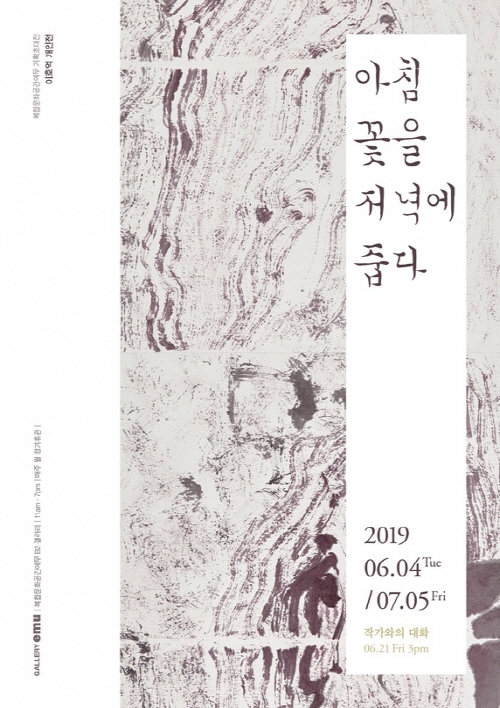

아침 꽃을 저녁에 줍다

복합문화공간에무

2019. 6. 4(화) ▶ 2019. 7. 5(금)

서울시 종로구 경희궁 1가길 7 | T.02-730-5604

작가노트

사방이 가로막힌 이곳에서 나아갈 수도 돌아설 수도 없었다. 나의 고통. 억울함. 좌절. 망연자실한 상태에서도, 살아가고야 말겠다는 희망의 본능은, 시시각각 불쑥 나타났다. 하지만, 그것은 무력하게 발버둥치는 나의 절망적 상황만을 재확인시킬 뿐이었다.

위리안치(圍籬安置)랄까. 스스로를 유배시켰다. 인간관계 없이 내가 할 수 있는 일은 아무것도 없었다. 작은 영광 뒤의 작은 그늘이었겠으나, 절망감과 무력감은 나를 수면 아래로 침전시켰다. 희비의 감정이 바닥에 닿았을 때. 더 도망칠 곳이 없어졌을 때. 내가 할 수 있는 모든 놀이가 시들해졌을 때. 비로소 내면을 마주하여 자의식이라는 실체를 마주 할 수 있었다.

고립으로 마주한 산수풍경을 그리드 삼자, 나의 의식(생각)과 감정이 투박하게 걸려들기 시작했다. 마른 붓과 묵힌 먹으로 그리는 산수는 아주 느린 속도로 진행됐다. 입말과 문자로는 형언할 수 없는 존재와 상태를 그리는 일이 됐으므로, 그리는 자신 너머의 그려짐으로써 밝혀지기를 원하는 무엇에 주목하며, 선형들의 필연적 궤적을 찾아야 했다.

사생수묵 작업을 할 때면 온몸을 사용하는 편이다. 발가벗은 상태(의식 차원의 발가벗음)에서, 끌어올려진 마음을 팔과 손목뿐만 아니라 척추와 어깨를 동원해, 온몸으로 그린다. 금처럼 아껴 묻힌 먹을 온전히 부리기 위해서는, 온몸의 근육과 운동 에너지를 집약시켜 쏟아내야 한다고 믿는다.

종이를 대하는 나의 자세는, 인간의 피부를 대하는 것과 같다. 잘 찢어지고 다시 붙고 피나고 번지는 물성이 언제나 ‘피부’와 같다는 생각을 했다. 그 ‘피부’에 움직이지 않는 나무와 바위를 그리드 삼아 ‘사람의 표정’을 주름으로 잡아낸다. 고립과 침전을 통해서만 그 단계에 닿을 수 있다.

고쳐 말하자면, ‘내면을 수면위로 끌어올리는 작업’이라고 할 수도 있다. 인적 없는 숲과 해안선에서, 작업은 아주 천천히 진행됐다, 내면의 피부를 매만지듯이.

제주로 떠나 사계의 비와 바람을 맞으며 망망대해를 바라볼 때면, 한줄기 해방감을 느끼기도 했다. 도피의 위안감와 고립감이 교차하고, 원망과 그리움의 감정이 뒤엉키는 상태로, 피신한 외부인의 삶을 살았다. 한데, 언제부터인가 나는, 그러한 상황이 야기하는 정신적 상태를, 그리기에 몰입하기 위한 조건이자 재료-형식을 위한 확장된 미디엄으로 삼고 있었다.

태평양의 외딴 섬에서, 수면 아래의 아름다움에 도취된 나머지, 현지인에게 빌린 물안경과 오리발에 의지한 상태로, 땅에서 먼 곳으로 둥둥 떠내려 간 적이 있었다. 대양이 선사하는 숭고와 그에 대비되는 미약한 나를 느끼며 하염없이 표류했다. 정신을 차리고 육지로 헤엄쳐서 돌아오는 중에 바닷물을 얼마나 마셨는지 모른다. 일 년의 시간이 흐른 지금, 산호 군락의 별천지와 열대어가 기억에 남아 꿈틀거린다. 수면 위 인간계의 잿빛 현실과 죽고 싶다는 감정마더 망각하게 했던 수면 아래에서의 유영.

이후, 흔들리는 산수풍경과 박제된 듯 고정된 동물을 그려오던 나는, 화재 모두를 수면 아래의 세계에 침전시키게 됐다.

고립과 유영과 침전의 시간은, ‘자아(주체)의 재발견’이라는 새로운 세계를 열어주었다. 이는 무명의 숲에서 겪었던 어둠의 시간과 유사한 맥락으로 작동하고 있다. 문명으로부터의 이격이나 박락은, 이전엔 몰랐던 관조(觀照)의 눈을 뜰 수 있도록 했다.

* 전시메일에 등록된 모든 이미지와 글은 작가와 필자에게 저작권이 있습니다.

vol.20190604-이호억 展