배헤윰 展

" 꼬리를 삼키는 뱀 "

OCI미술관 2층

2018. 6. 7(목) ▶ 2018. 7. 7(토)

서울시 종로구 우정국로 45-14 | T.02-734-0440

운동하는 평면, 사유의 세부

회화를 다시 생각하게 하는 회화로서의 배헤윰 작가의 그림은 망설이게 한다. 망설임을 긍정하게 한다. 그녀가 그림에서 발견한 것은 그 동안의 회화의 역사가 힘주어 말하려 하던 것들을 귀 기울이게 하면서도 회화로서 불가능한 정황에 대한 사유를 솟아나게 한다. 세상의 사물을 순수의 상태로 고양시키는 그녀의 형태는 의식의 빛을 삼투시키며 회화의 존재를 자기의식적인 생명의 평면으로 전환한다. 이렇게 아무런 현실성을 부여하지 않은 회화가 화가와 일체가 됨으로써, 오히려 물성의 요소를 통해 비현실의 의식의 현실성을 획득하고 있음을 관조할 수 있다. 그래서 우리로 하여금 순수한 사유의 내면성과 그 스스로의 본질을 대상화하는 행위 사이에서 망설이게 된다.

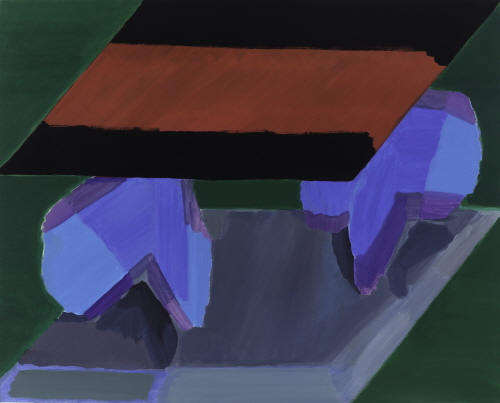

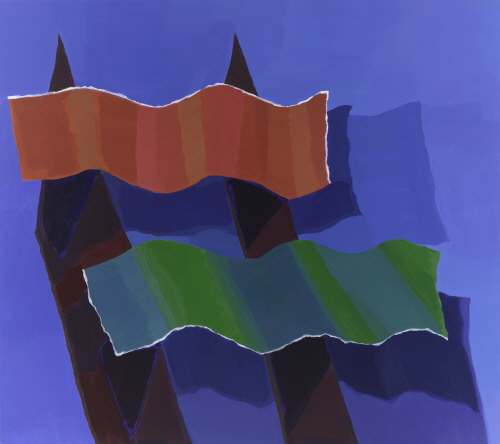

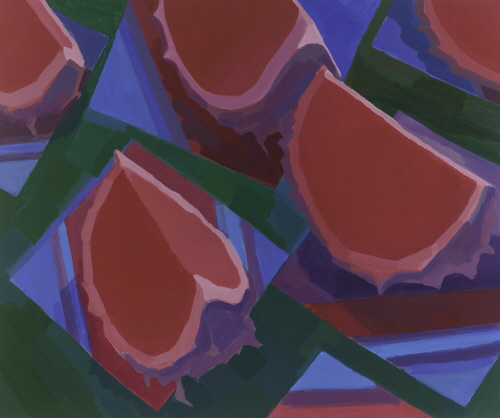

이번 전시에서 배헤윰 작가는 색종이라는 사물에 대한 관심을 회화로 표현한다. 어쩌면 회화에 대한 관념을 색종이와의 경험에 빗대어 재구성한 것일지 모른다. 그녀는 말한다. “색종이는 빛이라는 변화의 물질을 규격화하고 정량화한 사물의 상태”라고. 인간의 몸(손)이라는 우회를 거치면서 색종이 자체의 빛은 생명력을 발휘한다. 접히고 접히는 다양한 관계항 속에서 색종이 색채의 단일한 물질감은 정신의 충만함으로 수렴되어 갈 수 있기 때문이다. 손은 색종이와의 불확정적인 (때로는 의도적인) 만남을 통해 생각의 방향을 만들어간다. 이때 같은 색의 면들은 동일성의 리듬을 가짐과 동시에 그 틈에서 꿈틀거리는 차이의 변형을 이루며 특유의 조형성을 구축할 수 있다. 그런가 하면 간혹 찢어지는 과정에서 관찰되는, 색면의 묵직함에 가려져 있던 하얀 흔적들은 그런 반복과 복사의 힘이 가질 권위를 해체하며 색면 조합의 존재론적인 균형을 전체적으로 안배하기도 한다. 이렇게 색종이라는 물질은 의식 능력 바깥의 주변적 가치의 범주에도 유인력을 행사한다.

마치 그리스 신화에 등장하는 뱀 ‘우로보로스(ουροβóρος)’처럼, 색종이를 통한 몸의 기억과 의식의 흐름은 동일성의 외피를 피해 경계를 허물어 순수의 상태로 회귀한다. 그 결과로서의 추상은 그림 속 형상들의 건축적 점유성을 무화시키면서 낯선 세계를, 즉 미로의 방황 상태인 것 같은 일상의 동일성을 나열한다. 그런데 배헤윰의 그림에서 쉽게 발견될 수 있는 유사한 물체의 모습은 단순한 근친(近親)의 배치가 아니며 야만적인 데칼코마니는 더더욱 아니다. 삶의 외관은 단순화되어 동일한 색면의 간명함으로 파악되고, 복잡한 물질의 조건들과 시간은 색면 안료의 미세한 차이와 중첩의 레이어(layer)를 거쳐 다시 현실로 복귀한다. 이 순수 추상적 인식의 계기는 색면이라는 평면이 지니는 어떤 전망의 아득함에 갇히지 않고 매 순간 모종의 사유의 의지를 촉발하게 하는 면의 운동으로 순환한다.

그런 점에서 배헤윰 작가의 추상은 화가 자신의 기억을 남겨두면서도 그것을 뛰어넘을 미적 성취의 도구로서 기능한다고 말할 수 있다. 다시 말해, 현실의 조건을 무(無)로 돌리지 않으면서도 그로 인한 자신의 오랜 사유의 세부(細部)를 관객의 시적 직관을 통해 간파될 수 있을 여지를 남기고 있다. 그러므로 경험적으로 그 예술적 효과는 환원되면서도, 형이상학적인 고양의 감정과 혼융된다. 사물과 몸, 그리고 그 사이에서의 의식의 공존을 포착하게 하는 이러한 그녀의 추상은 그 외견에서 만들어 내는 가시적인 안료의 그늘보다 더욱 큰 그늘을 만든다. 화가 자신이 세상을 대하는 풍격은 그렇게 하여 오히려 미적 생태의 구체성을 사유할 상상력을 보증하는 독창적인 추상의 면모를 갖추게 된다.

임산 (동덕여대 큐레이터학과 교수)

* 전시메일에 등록된 모든 이미지와 글은 작가와 필자에게 저작권이 있습니다.

vol.20180607-배헤윰 展