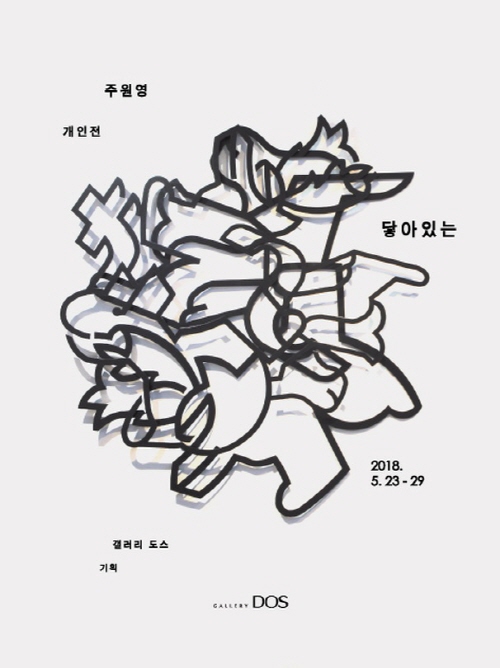

주원영 展

" 닿아있는 "

갤러리 도스

2018. 5. 23(수) ▶ 2018. 5. 29(화)

서울 종로구 삼청로7길 37 상겔러리 | T.02-737-4678

몸이라는 감각기관과 그로부터 보게 되는 전체로서의 세계에 관하여

주원영 작가는 ‘본다는 것’, ‘감각한다는 것’ 그리고 무엇인가를 ‘인지’하고 ‘안다는 것’과 같은 인간 존재의 본질적 문제의 영역을 통찰케 하는 근거들을 제공해 주는 작업을 해오고 있다. ‘닿아있는’이라는 이번 전시의 주제는 일견 촉각성의 문제로 보이지만 사실은 이 주제가 ‘감각의 문제’로부터 시작하여 ‘본다는 것’ 그리고 ‘안다는 것’의 문제로 연결되고 있음을 그의 작업을 통해 보여주고 있다. 인간이 무엇인가를 보기 위해서는 최소한 어느 정도의 공간이 필요하다. 그러나 무엇인가와 닿아 있다는 것은 빛이 전달될 수 있는 최소한의 공간이 부재한 상황이 되므로 사실상 볼 수 없음을 의미할 것이다. 그러나 주원영 작가의 작업에서는 닿아 있음에도 불구하고 보게 되는 것 혹은 알게 되는 것들이 있음에 대한 작가의 독특한 시각을 접하게 된다.

인간이 눈을 감게 되면 눈은 눈꺼풀에 닿아 외부의 빛과 차단되게 되고 앞을 볼 수는 없게 된다. 그러나 오히려 주원영 작가는 눈을 감음으로써 보게 되는 영역이 있다는 것을 그의 작업을 통해 드러내고 있는 것이다. 눈은 외부 대상의 표면에 부딪힌 빛이 전달되어 올 때 그것을 통해 사물의 외형을 읽어내는 기관이지만 눈을 감게 된다면 몸이 감각기관이 되어 외부 세계를 직관하게 될 것이다. 작가는 아마도 그의 작업에서 이처럼 시각이상의 초월적 감각에 대한 담론을 던져주고자 하는 것처럼 보인다.

특별히 드로잉 북을 전시장 벽 전면에 배치한 작업을 보게 된다면 이러한 경향의 작업에 대해 알 수 있는 여러 가지 근거들을 발견할 수 있다. 그는 드로잉 작업을 하나하나 보여주는 것이 아니라 여러 장이 책으로 묶여 있는 책들을 나열하여 전시하고 있다. 물론 이 작업에서 드로잉을 한 장씩 넘기면서 볼 수도 있겠으나 천정에서 바닥까지 여러 권을 나열하여 매달아 논 것을 보면 한 장씩이 아니라 전체를 하나의 작업으로 보게 만든 것임을 알 수 있다. 하나의 획으로 그려낸 듯한 감각적인 붓터치로 그려낸 드로잉은 조금씩 다르지만 유사한 행위의 반복처럼 보인다. 작가는 그 수 백, 수 천장이 넘는 드로잉을 하나씩 감상하라는 것이 아니라 그 전체를 직관적으로 봐 줄 것을 주문하고 있는 것이다. 표지처럼 맨 앞의 그림은 눈으로 볼 수 있지만 그 다음 장부터는 모든 페이지를 감상할 수 없다면 한 두 장을 넘겨보면서 보았던 것을 근거로 예상하여 볼 수 밖에 없다. 마치 눈을 감고 보아야 하는 것과 유사한 상황이 벌어지게 되는 것이다. 그러나 한 두 장의 이미지를 보게 되면서 의식하게 되는 이미지의 패턴으로부터 충분히 다음 장들을 예상하게 되는 것은 누구든지 경험할 수 있을 것이다. 이 작업은 과거에 대한 기억이 미래를 만들어낸다는 것, 그리고 그것을 보게 만들 수 있다는 것을 자각하게 만들고 있다.

이 작업에서 보게 되는 드로잉 이미지들은 드로잉 북의 페이지 순서대로 작가가 순차적으로 그려나간 감각의 흔적들로 보인다. 그리고 그것은 종이 한 장을 단위로 하여 종이의 간극에 의해 나뉘어진 이미지들이다. 그러나 주원영 작가에게 있어서는 이 이미지들이 한 장의 이미지나 다름 없었을 것이다. 왜냐하면 작가는 책의 표면에서 감지되는 감각의 흔적이 페이지를 넘기지 않아도 맞닿아 있는 종이를 뛰어 넘어 느껴질 수 있다고 보았을 것이기 때문이다. 주원영 작가의 작업에서는 이러한 방식의 작업을 자주 접하게 된다. 시간과 공간의 순서를 뛰어 넘어 모든 형상은 겹쳐지고 모든 감각도 겹쳐진다. 혼성적 생물체 혹은 혼성적 건축물처럼 보이는 철제 조형물 작업들은 그러한 특징이 잘 나타나 있다. 여기에는 시각적 형상과 감각적 흔적들은 수많은 가능태로 수렴되어 혼성적으로 드러나고 있다. 그에게 있어서 하나의 흔적과 끊임없는 이어지는 수 많은 흔적은 등가적 위상을 갖게 되는 상황인 것이다.

이러한 작가의 작업방식과 사유방식은 어떤 특정한 장소나 시간을 마주하게 될 때 간혹 눈으로 보는 감각 이상의 초월적 시공간에 대한 감각을 함께 느끼게 되는 경험을 하게 되면서부터라고 한다. 시각예술을 해온 작가에게 이러한 경험은 ‘본다는 것’에 대한 관점을 뒤바꿔놓게 된 계기가 되었다고 한다. 그래서 작가는 이후 눈이 몸의 일부가 될 수 있다는 점에서 눈을 포함한 몸 전체로 세계를 감각하고자 하였다. 그에게 있어서 온몸의 피부에서 느껴지는 촉각적 감각은 망막이라고 불리는 빛을 감지하는 시각적 감각과 다르지 않다. 그의 작업을 읽어가기 위해서는 인간의 몸에서 감각기관이 분화 이전의 원초적 차원에서의 이뤄지는 ‘감각하기’에 대한 작가의 시각에 대해 먼저 점검해 볼 필요가 있다. 주원영 작가에게 있어서는 몸으로부터 전면적으로 아는 것이란 이처럼 시간을 초월하여 아는 것이며 표면과 그 이면까지 알 수 있는 방법이 되고 있는 것이다.

그러므로 작가에게는 그의 몸 감각이 외부세계와 닿아있게 된다면 사물로 연장된 몸은 그 배후면까지 인식하는 것이 된다. 마치 신경세포가 연장되어 피부가 확장된 것처럼 말이다. 피부 중 빛을 감지하는 피부인 망막은 동공 안으로 들어온 한정된 빛만을 감지할 수 있지만 기관이 분화되기 이전으로 회귀한다면 촉각과 시각은 하나로 융합되거나 혼재된 상태가 될 것이다. 작가는 작업에서 이와 같은 상상력으로 닿아있는 면의 이면까지 몸의 감각을 확장시켜 감각하는 세계를 포착해 내고자 한다. 그의 작업을 자세히 살펴보면 이처럼 감각대상과 감각주체의 구분마저 무너뜨리려고 하는 것을 자주 볼 수 있다. 작가는 어느 순간 닿아있는 물체와의 접촉면의 경계에서 촉각적으로 감각되는 것이 아니라 접촉된 물체의 다른 쪽 외피의 감각을 직관으로 느끼고자 하는 것이다. 아니 이는 외부의 사물로 신경을 확장하고자 하는 것일 수도 있다. 이러한 작가의 태도는 그가 외부 세계의 일부를 보는 것이 아니라 시간과 공간을 초월한 외부의 세계 전체를 보고자 하기 때문일 것이다. 작가는 이렇게 세계의 모든 개체가 각기 분화하기 이전의 시원(始原)을 향해 자신의 시선을 돌려놔 보고자 하는 것 같다.

이와 같은 작가의 시각은 시간성을 초월한 존재적 경험을 전제로 하였기에 가능한 것일 수 있다. 이는 모든 형태와 모든 존재가 함축되어 있고 없음을 구분할 수 없이 기억 혹은 의미만이 남아 있는 상태라고 말할 수 있는데 작가는 이와 같은 초월적 감각의 가능성을 작업으로 드러내 보이고자 하는 것이다. 어떤 사물에 대해 보고 있는 상태를 인식하는 것은 그 사물에 닿아 있을 때보다 적은 정보를 주게 되는 것이라는 점에서 작가는 관객들에게도 시각이 작동하는 거리를 소거하고 사물에 닿아서 그 대상을 감각해 볼 것을 권하고 있다. 눈을 감는 행위와 유사한 이 태도는 어쩌면 우리에게 ‘본다는 것’의 의미를 바꾸고 볼 수 있는 영역을 생각하는 것 이상의 차원으로 확장시켜 줄 것이라고 작가는 보기 때문이다. 그래서 작가는 온전히 보는 것은 눈으로부터의 시각적 감각의 스위치를 꺼두는 행위로부터 시작될 수 있음을 그의 작업으로 말하고 있다. 작가는 대상에 몸을 닿게 하여 몸으로부터의 근원적이고 직관적인 감각의 눈을 뜨게 된다면 대상의 표피적 현상이 아니라 대상의 전체로서의 세계가 보이게 될 것임을 시사하는 것이다. 작가는 그 감각의 가능성을 관객들이 발견해낼 수 있도록 시간이 뭉쳐진 모순적 상황들을 최소한의 의미만 남겨진 형상과 일부분만 드러나 있는 이미지들을 통해 보여주고 있다.

이미술연구소 이승훈

* 전시메일에 등록된 모든 이미지와 글은 작가와 필자에게 저작권이 있습니다.

vol.20180523-주원영展