동행(同行) 3인展

박용자 김병칠 박대조

갤러리리 아트힐

Gallery Arthill

2012. 10. 11(목) ▶ 2012. 10. 31(수)

Opening 2012. 10. 11 Pm5.

경기도 수원시 영통구 영통동 996-3 대우월드마크 102동 308호 | T.031-203-3646

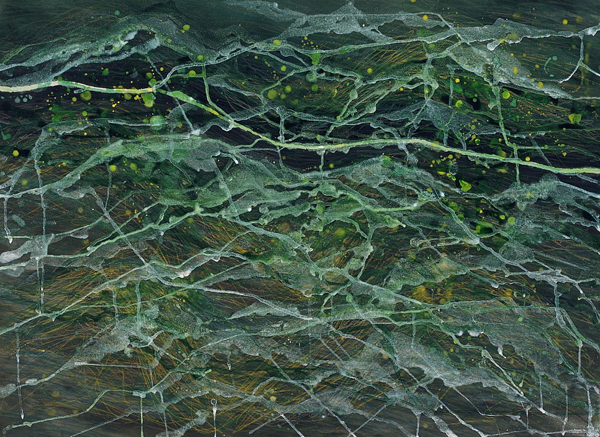

김병칠_관조의 눈1221_캔버스위에 한지부조,혼합채색_130x130cm_2012

김병칠의 <작가노트>에서 고백하고 있듯이 “나에게 있어서 조형작업은 修行(수행)과 뗄 수 없는 불가분의 관계에 있음을 부인 할 수 없다”고 진술하면서 “나에게 그림은 전부다”라는 표현으로 그림과 자신의 삶을 일치시키고 있다.

작가는 작품의 주제로서 觀照(관조)의 세계를 표현한다고 말한다. 관조의 세계란 마음의 눈으로 바라본 實相(실상)의 세계를 의미한다. 관조의 눈이란 感覺(감각)의 눈, 理性(이성)의 눈과 변별적으로 이해해야 할 것이다. 첫째 감각의 눈이란 개념에 의존하지 아니하고 본능적으로 知覺(지각)을 얻는 것이고 둘째 이성의 눈이란 감각적인 지각의 내용을 반성하고 개념화하여 대상을 認識(인식)하는 것이다. 여기에서는 주체와 대상이 명확히 분리되어 있어서 주체의 思惟(사유)에 의한 觀念(관념)을 얻게 된다. 그러나 셋째의 觀照(관조)의 눈이란 主客(주객)을 초월한 제3의 눈이다. 그러므로 佛敎(불교)에서는 이 제3의 눈이 작용하는 것을 본다(見)고 표현하지 아니하고 觀(관)이라든지 觀照(관조)라고 표현하고 있는 것이다.

그러면 작가가 觀照(관조)의 눈을 통하여 추구하는 觀照(관조)의 세계는 무엇일까? 우리는 먼저 작가가 의존하여 자신의 작품세계를 전개하고 있는 그 觀照(관조)의 눈을 이해하지 않으면 안 될 것이다. 觀照(관조)의 눈이란 主體(주체)가 대상을 認識(인식)하는 것이 아니라 主客(주객)을 초월하여 존재의 實相(실상)을 체험하는 것이다. 만유는 生滅(생멸)이라는 형태로 변화하면서 지속하고 있지만 무엇 하나 고정불변한 實體(실체)란 없다. 그러나 이 無常(무상)한 존재의 구조는 독립된 實體性(실체성)이 없이 서로가 依存關係(의존관계)에 의하여 이 대자연의 표정을 이루고 있는 것이다. 표정이란 고정된 실체성을 갖는 것이 아니지만 그 현상이 부정될 수 도 없다. 그리하여 작가는 이러한 표정의 원천을 이루는 마음의 세계를 조형화 시키고 있는 것이다. 작가 자신이 그의 <작가노트>에서 “나의 작업은 존재의 진실인 마음, 관계, 생멸의 조형적 표현이다”라고 말하고 있는 것을 보아도 그의 작품세계를 이해 할 수 있을 것이다.

김병칠_관조의 눈1226_캔버스위에 한지부 조혼합채색_40x40cm_2012

작가 김병칠이 표현한 화면에는 어떤 중심적 表象(표상)이 없다. 동시에 화면을 구성하고 있는 형태들은 실체로서의 고정성을 지니지 아니하고 존재의 흐름 속에 엉클어진 관계의 구조를 나타내고 있다. 특히 화면의 바탕을 이루고 있는 닥지 위에 채색된 필선들은 존재의 흐름을 효과적으로 표현해 주고 있으며 거기에 떠오른 형태들은 개별적인 고유성을 주장하지 않고 서로가 의존하여 속삭이고 있는 것이다. 우리는 이들 작품의 화면에서 새와 꽃, 산과 나무, 집과 동물, 건물과 달, 탑과 비석, 연못과 물고기 등 온갖 존재의 표상들이 집합되어 있지만, 여기에는 어떤 異物感이라든지 對立의 정서가 나타나지 아니하고 오히려 평화로운 존재의 공감대를 느끼게 한다. 마치 無常(무상)한 표상들의 교향악을 듣는 것 같다.

작가가 구성한 이들 화면은 작가가 觀照(관조)한 實相(실상)의 세계를 색과 형태로 표현한 것이다. 여기에는 어떤 情念(정념)을 자극하는 욕망도 나타나 있지 않고 또한 흔히 작가들이 자신의 작품을 통하여 주장하는 어떤 개념적 내용도 지시하고 있지 않다. 그러나 김병칠의 작품에서는 평화로움이 느껴지며 이기적인 집착심으로부터 벗어나 <나>와 他者(타자) 사이의 交感(교감)을 느끼게 한다. 이것은 어떤 특정한 대상으로 부터 자극을 받아 환기된 미적 정서가 아니라 존재의 實相(실상)에 합일하는 생명의 공감이라고 말할 수 있을 것이다. 오랫동안 기계주의와 상업주의에 찌든 현대인들에게 그의 그림이 기여하는 훌륭한 메시지가 되리라고 믿는다.

/김구산(미술평론가/철학박사

박대조_Human&Nature_비단위에 채색 배 면조명 색상변환_120x180cm_2012

박용자는 우주 속의 마음, 마음 속의 우주, 형언할 수 없는 시적 우주공간, 형사할 수 없는 추상적 우주공간을 마음속에 담고 작업을 한다. 우주적 추상성을 통해 자아를 발견해 가는 한점 박용자(朴用慈)와 그의 그림세계를 말함이다. 우주 자연을 마음으로 읽고 그 마음으로 읽은 우주 자연을 마음에 재투사시킨 기억을 한지나 캔버스에 되살아나게 하는 그의 작업은 조화를 찾아가는 결과물이 되는 셈이다. 그것은 바로 대상세계와의 내밀한 교감, 나아가 자기 자신의 정신과 육체간의 신비로운 생명의 균형감 속에서 일체의 작의적인 구분을 넘어선 자연스러운 의식 상태, 바로 거기에서 하늘과 땅, 우주의 광활한 공간을 자신의 것으로 만드는 작업세계라 할 수 있다. 다른 표현으로 하자면 그에게 있어 그림이라는 것은 다름 아닌 마음의 움직임이며 마음의 반영이기도 하다. 말하자면 자기 그림을 통해 자신의 마음을 읽는다는 뜻이다. 그에게 있어 그림 그리기는 숨쉬고, 걷고, 배설하는 일처럼 생체적이며, 의식적이고 의도적인 행위라기보다 무의식에 가깝고 마음 가는대로 편하게 내버려 두면서 그려지게 하는 일에 해당한다. 이 말은 그의 그림이 쉬운 작업으로 이루어져 있다는 뜻이 아니다. 물기를 머금은 한지 위에 적절히 물감과 먹을 섞어 풀고 말리며 기다리고 인내하는 몇 차례의 과정과 번지는 종이 맛을 살리고 다시 여러 겹 선의 흔적을 남김으로서 특유하게 부드러운 색감의 미묘한 화면이 비로소 이루어지게 되는 것이다. 거기에는 촉촉한 느낌이나 찢어지는 종이의 촉감적인 맛이 깃들어져 한층 예민하고 예리한 감각적인 측면이 화면을 생기있게 북돋우어 주며 결과적으로 비어 있으면서 숨 쉴 수 있을 듯 충만함이 가득한 광활한 공간성을 얻게 된다.

박대조_TERROR ATTACKS_transparecy in light box change color_90x135cm_2011

여기에는 또한 삶과 죽음이 분리된 세계가 아니며 우주와 자아가 또한 합일되는 것이 마음에 한껏 담겨질 때에 들어서게 되는 환희로 가득하게 된다. 이와 같이 하늘과 땅, 자연이 우주 전체로 확대될 때에 인간의 마음은 춤추고 싶은 충동으로 가득 차기도 한다. 그의 그림이 자연의 변주곡, 하늘의 무도회가 되는 이유이다. 이런 일이 가능하게 되는 것은 육체라는 그릇을 가지고 태어난 인간이 정신적, 영적인 새로운 태어남, 깨달음을 통해서 비로소 알아차리게 되는 우주와 자아와의 신비로운 관계를 느낄 때의 일이다. 그것은 또 육체의 고통, 마음의 고통을 극복하여 새로운 삶을 열어 가듯이 서로 구별되는 개별적인 사물과 생명체의 경계를 넘어 좀 더 큰 시각으로 하늘과 땅 그리고 우주 전체로 자아를 합일 시켜 갈 때에 비로소 가능한 일이기도 하다. 이러한 박용자의 그림에 담긴 부드럽고 아름다운 변화의 세계는 보는 이로 하여금 인간 심연에 내재 된 영성에 보다 가까이 다가가게 한다. 이는 어떤 종교성을 표상한다기 보다 사물과 세계를 보는 통합적인 시각과 사고에 의한 함축적인 동양화의 추상세계와 정신적으로 더 가까이 닿아 있으며 하늘과 땅, 우주의 광활한 대공간을 자신의 눈으로 다시 본 작업세계이기도 하다. 하늘을 보고 우주그림을 그리던 작가는 이번 전시에 땅과 대지를 그리기 시작한 신작들을 함께 선보이게 되었다.

/ 박래경

박용자_Variation from the Nature_한지에 먹 채색_3.53.0x60.6Cm

박대조는 현실의 갈등과 충돌, 고통을 인식하되, 궁극적으로는 자연의 법칙에 따르고 어떠한 것으로부터도 침해받지 않는 자유를 얻어 세계의 밖에서 초연하게 노니는 사람의 눈, 그것이 이번 전시회를 통해 드러내려는 바라보기의 방식이다. 그러한 방식은 다시 그가 구사하는 매체와 형식의 문제와도 연결된다. 박대조는 동양화를 전공하였지만 오히려 동양화를 장르적 속성으로 이해하지 않고 원리로서 이해한 작가다. 그리하여 그에게 매체란 그 원리를 자유자재로 구현하기 위한 수단이라는 점에서 처음부터 장애를 느끼지 않았던 것이다. 사진이면 사진대로, 돌이면 돌대로, 조명기구면 조명기구대로 매체가 갖는 속성을 온존히 살리면서 자신이 표현하고자 하는 요소를 자연스럽게 합치시키는 방식을 취했다는 것이다. 결과적으로 박대조의 작업은 사진을 찍고 포토샵 과정을 거쳐 눈동자에 이미지를 삽입하며, 이를 다시 감광필름으로 전사한 후 대리석에 부착하는 공정을 고스란히 치루게 된다.

하지만 이번에는 돌이 아니라 비단 천에 이미지를 새기는 방식으로 작업 방식을 바꾸었다. 박대조는 사진을 그래픽으로 전환한 후 이를 천 위에서 오일 펜을 이용하여 그려갔다. 그리고 이를 배접한 후 LED 조명을 작품의 배면에 설치하고, 적·녹·청을 혼합하여 원하는 색을 만드는 가색 방식인 RGB 장치를 이용하면서 다양한 색상이 2-30초마다 변화하도록 만들었다. 이처럼 색상이 변환되는 방식은 이전부터 해 오던 것이며, 또 이미 그는 이러한 작업에 대해 ‘시간성’을 작품에 부여하는 것임을 밝힌 바 있다. 다시 말하면 단일한 얼굴과 표정이지만 색상이 변화함에 따라 색이 갖는 상징적 의미와 함께 인물의 감정을 다원적으로 재현하게 되고, 또 배경이 되는 자연 이미지가 빛의 변화로 사시사철의 의미를 부여받도록 했다는 것이다. 어쩌면 바로 그 순간 그의 그림은 빛을 받아들일 때마다 크기가 달라지는 동공이 되는 것인지도 모르겠다. 혹은 사람의 심리상태에 따라 크기가 변화한다는 동공일 수도 있겠다.

박용자_Variation from the Nature_한지에 먹 채색_4.53x60.6Cm

그럼에도 이번 전시에서 가장 인상적인 부분은 자연과 합일된 형상으로 인해 유발되는 어떤 서정적 효과라 하겠다. 그 서정적 효과는 이전의 박대조의 작품이 제공한 ‘반사의 충격’과는 또 다른 의미를 갖는다. 이전에는 현실과 사건으로부터 바라보는 자가 분리되었다면, 이제는 바라보는 일 자체가 거대한 자연 공간과 하나가 된다는 점에서 차이가 있을 수 있다. 그런 점에서 다시 한번 바라보는 일은 누구에게나 일어나는 일이지만, 그 안에 세계를 기리는 커다란 진실이 되비쳐진다는 사실에서 이미 엄청난 사건임을 상기시켜 준다. 그러나 그 엄청난 사건이 이렇게 아름다울 수 있을까. 탈출 불가능할 것 같은 문명사회의 재앙 속에 감금된 우리를 자유롭게 하는 바라보기의 방식, 즉 나무와 바람과 구름과 공기와 하늘이 인간의 호흡과 하나가 되는 새로운 바라보는 방식이 탄생한 것이다. 그리고 그것은 전감각적이고 예지적인 전망의 시작이기도 하다.

/박신의(미술평론가, 경희대학교 교수)

vol.20121011-동행 3인展