김경례 展

Vision of Chaos

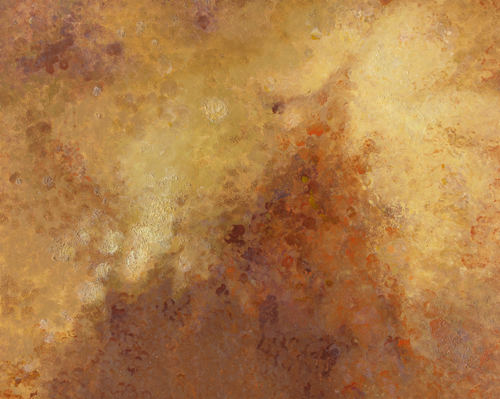

Vision of chaos, eternity_227x181cm_acrylic on canvas_2011

인사아트센터 (1F 본전시장)

2011. 11. 9 (수) ▶ 2011. 11. 14 (월)

서울시 종로구 관훈동 188 | T. 02-736-1020

Vision of chaos, passion_227x181cm_acrylic on canvas_2011

김경례의 회화_심안으로 본 풍경, 심의적이고 내면적인 풍경

고충환 (Kho, Chung-Hwan 미술평론)

눈을 감으면 보이는 그림이 있다. 대개는 눈을 감기 직전에 보았던 현실의 잔상이지만, 그것도 잠시뿐 그 실체를 알 수도 그 깊이를 헤아릴 수도 없는 오리무중의 그림이 끝도 없이 이어진다. 아니, 파노라마처럼 연이어진다기보다는 한자리에서 깊어졌다 얕아졌다 하는, 짙어졌다 엷어졌다 하는 심층적인 그림 같다. 어둠 속에서 가만히 부유하는 희미한 불빛 같기도 하고, 가깝고 먼 곳에서 터지는 폭죽 같기도 하고, 화산이 폭발하면서 뱉어낸 불구덩이 같기도 하고, 첩첩이 중첩된 산맥 같기도 하고, 달이나 화성 같은 행성의 분화구 같기도 하고, 때로는 형형색색의 해초류와 바다생물이 어우러진 사이사이로 흘러드는 흐릿한 빛줄기와 함께 자잘한 물방울을 뿜어 올리는 심해 같은 꽤나 구체적이고 환상적인 풍경 같기도 하다. 그 그림은 다만 00 같다는 가정법으로나 겨우 기술될 수가 있을 뿐, 결코 고정된 형태로 붙잡을 수 있는 성질의 것이 아니다. 항공지도와 같은 아득한 거리를 떠올리게 하는가 하면, 마치 구름처럼 시시각각 변화하는 비결정적인 형상을, 암시적인 형상을 떠올리게 하는 그 그림은 잡된 생각이라도 할라치면 부지불식간에 눈앞에서 사라지고 말아, 그림을 놓치지 않기 위해선 온 신경을 그림에 집중해야 한다. 혹은 신경마저 내려놓은 채, 흘러가는 대로, 변화하는 대로 내버려둔 채 미처 그림을 좇는다는 의식도 없이 가만히 좇을 일이다.

대개는 추상적인, 그리고 더러 꽤나 구체적인 형상의 이 그림의 실체는 무엇일까. 그것은 우선 본 것의 잔상 곧 실제의 잔상(소리로 치면 여운)이라고 했다. 그러나 그 짧은 잔상 이후에 밑도 끝도 없이 이어지는 그림은 무엇인가. 본 것의 정보, 실제의 정보가 소진된 이후의 그림은 무엇인가. 그 그림은 저마다의 내가 그린 것이다. 그래서 나로부터 건너간 것으로 보는 것이 맞다. 내 마음이, 내 욕망이, 내 생각이 불러낸 것이며, 그렇게 불러낸 것에 형태와 색깔이 덧입혀진 것이다.

E.C-1113_53x45cm_acrylic on canvas_2011

이렇게 김경례는 심의적이고 내면적인 풍경을 그린다. 마음이, 욕망이, 생각이 그려낸 상을 그린 것이다. 그러나 그 상은 사실 고정된 형태도 결정적인 색깔도 없다. 그래서 작가의 그림은 실제로는 고정된 형태지만 사실은 끊임없이 움직이는 것처럼 보이고, 어떤 결정적인 색깔을 덧입은 것이지만 사실은 온갖 이질적인 색깔들의 스펙트럼을 아우르고 있는 것처럼 보인다. 이처럼 움직이는 것 같고 다른 색깔들을 품어 들이는 것 같은 느낌은 멀리서보다는 가까이서 볼 때, 그리고 더욱이 생각의 눈 혹은 마음의 눈 곧 심안을 통해서 보면 더 잘 그렇게 보인다. 공감하는 마음으로, 열린 마음으로 보면 보인다는 주문일 수도 있겠다. 실제로 눈을 감았을 때 보이는 그림을 그린 작가의 그림은 이렇듯 사실은 심안을 통해서 본 그림을 그린 것이다. 눈을 감은 채 본다는 것, 더욱이 눈을 감았을 때 비로소 보인다는 것은 곧 심안을 통해서 본다는 것이 아닌가. 그러나 이렇듯 고정된 형태도 결정적인 색깔도 없는 그 상을, 더욱이 시도 때도 없이 흐르고 변화하는 그 상을 어떻게 붙잡을 수 있고 그림으로 옮겨 그릴 수가 있는가. 여기서 눈을 감았을 때 본 상은 다만 최소한의 실마리 역할을 할 수 있을 따름이다. 그 상을 그림으로 옮겨 그리는 과정에서 의식적이거나 무의식적인 다른 계기들이 끼어들면서 일정한 변형과 변용을 겪는 것이다. 이를테면 조형적인 계기(이를테면 학습된 형식논리)가 끼어들 수도 있고, 재현적인 계기(이를테면 어떤 풍경을 떠올리게 하는)가 간섭될 수도 있다.

Vision of chaos, purity_227x181cm_acrylic on canvas_2011

정리를 하자면, 작가의 그림은 심안을 통해서 본 풍경이며, 작가의 마음과 욕망과 생각이 분별하고 무분별하게 투사된 내면풍경이며 심의적 풍경이다. 그 풍경의 전망 위로 포착된 불구덩이는 파토스의 표상이며, 검푸른 심해는 에토스의 표상이다. 그렇게 작가의 그림은 파토스와 에토스의 사이에 흐르는 마음의 전망을, 전경을, 정경을 그린 것이다. 파토스와 에토스? 여기서 파토스를 걷잡을 수 없고 빠르게 산화하는 기, 그리고 에토스를 차갑고 느리게 흐르는 기의 표상으로 볼 수는 없을까. 음기와 양기가 길항하고 부침하는, 마음(혹 마음보다 더 심층적인 곳? 어떤 원초적인 장소?)속에서 일어나는 극적인 사건을 그린 그림으로 볼 수는 없을까. 여기서 작가의 그림은 기의 운동성을, 그 원리를 그린 그림이 된다. 동일한 경우로 볼 수야 없겠지만, 기는 에너지의 일종이며, 생명현상의 한 사례로 봐도 무방할 것이다. 그렇게 작가의 그림은 기를, 에너지를, 생명을 그린 그림이 된다. 전통적으로 동양에서는 우주의 기와 존재 저마다의 기가 하나로 연속돼 있다고 본다. 이런 동양사상을 현상학자 메를로 퐁티는 우주적 살의 개념으로 발전시켰다. 우주는 살(기? 공기? 에너지? 아니마?)로 가득 채워져 있다. 그래서 주와 객을 나눌 수가 없고, 나와 너를 구분할 수가 없다. 서양의 논리를 더 이상 분석이 불가능해지는 지점, 나누고 쪼개는 것이 불가능해지는 지점까지 확장(혹은 환원?)시킨 것이며, 그렇게 새로운 전망을 열어 놓은 것이다. 그렇게 세잔이 그린 생 빅투아르산 그림 속에 세잔이 들어있고, 세잔 속에 생 빅투아르 산이 들어와 있다. 마찬가지로 우주 속에 내가 들어있고, 내 속에 우주가 들어차 있다. 이런 연유로 나는 비로소 소우주가 될 수가 있는 것이다.

Vision of chaos, maturity_227x181cm_acrylic on canvas_2011

다시, 작가의 그림은 심안을 통해본 비전을 그린 그림이며, 기와 에너지와 생명을 그린 그림이며, 여기에 우주의 생성원리를 그린 그림이다. 실제로 작가의 그림은 모든 알만한 형상이 지워진 채 다만 흐릿하고 모호한 분위기만이 오롯한(태초에 신은 암흑에 거하셨다), 그 분위기가 어떤 순수한 기운을 느끼게 하는, 그리고 그 기운과 더불어 우주가 창조되는 극적인 순간의 신성한 카오스 앞에 서게 만든다. 그리고 그 카오스는 저마다의 마음속에 원형적인 기억으로 각인돼 있다. 그러므로 작가의 그림은 혹 그 원형적인 기억을 일깨우는 영적인 그림일지도 모른다. 다시, 눈을 감으면 보이는 그림이 있다. 눈을 감을 때 더 잘 보이는 그림이 있고, 눈을 감아야 비로소 보이는 그림이 있다. 그 상을, 그 비전을 그림으로 옮겨 그리는 과정에서 비록 일정한 변형을 겪긴 했지만(여하한 경우에도 그 상 그대로를 옮겨 그릴 수는 없는 일이다), 여하튼 그 상이 작가의 그림에 있어서 최소한의 동기나 최초의 계기 역할을 한 것은 분명하다. 이로써 적어도 작가의 그림은 감각적이고 현상적인 질료의 세계보다는 관념적이고 추상적이고 정신적이고 영적인 세계에 그 초점이 맞춰진 것 같다. 폴 클레는 예술이란 비가시적인 것을 가시화하는 것이라고 했다. 눈을 감았을 때 보이는 비전을 좇는 작가의 그림 그리기는 이런 예술의 존재의미에 대한 유비적 표현 같다.

E.C-1117_38x45.5cm_acrylic on canvas_2011

vol.20111109-김경례 展