유재희 展

2011 갤러리 라메르 신진작가 창작지원전시 - 규방 이야기

규방일기-강아지풀_105x79cm_견본채색_2010

갤러리 라메르 제5전시실

2011. 1. 5(수) ▶ 2011. 1. 11(화)

서울시 종로구 인사동 194 홍익빌딩 3층 | 02-730-5454

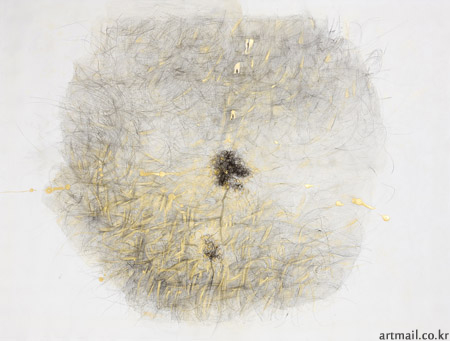

규방일기-민들레 홀씨되어Ⅱ_130x97cm_견본수묵_2010

규방 이야기

2011 갤러리 라메르 신진작가 창작지원 전시 작가로 선정된 유재희 작가의 개인전이 1월 5일부터 11일까지 인사동 갤러리 라메르에서 열린다. 갤러리 라메르 신진작가 창작지원 전시 프로그램은 매년 다채롭고 독창적인 시각의 창작욕을 가진 신진작가를 선정하여 새롭고 수준 높은 작품을 선보이는 전시 지원 프로그램이다.

‘규방’이라는 상징물을 통해 일상적 내면세계를 펼쳐 보이는 작가 유재희의 개인전이다. ‘규방일기’ 연작은 은유화된 한국 여인의 자화상과 전통적 삶의 방식으로 살아가는 여인의 소소한 추억거리를 그림으로 풀어낸 작품이다. 동양화의 전통적 기법이 특유의 색채와 형태로 구현되고 있는 작가의 감성과 중첩되어 담담한 매력을 선보인다.

규방일기-강아지풀_130x97cm_견본수묵_2010

<“Story of the women's Room" 규방이야기 >

Ⅰ. 규방 엿보기

규방閨房: 전통 가옥에서 여성들의 생활공간이 되는 안채의 방. 또는 여성들의 거주 공간 자체를 가리킴. 여성은 안채에 거주하면서 정치 및 사회생활과는 격리되어 있었으므로, 규방은 여성들의 한이나 원망을 상징하거나 여성들의 내밀한 생활을 상징하기도 하였음.

閨房은 엄마의 방이고 여인들의 방이다.

나의 작품 소재는 규방에 있다. 규방은 조선시대 여인들이 생활하던 방으로 이곳에서 옷을 짓거나 이불을 만들고 남은 자투리 천으로 조각보등의 소품을 만들었다. 남자들에게 사랑방이 있었다면 여인들에게는 규방이 있었다. 많은 여성들이 규방에서 자수나 바느질을 통해 수준 높은 공예품을 만들었는데 이것은 그녀들이 가지고 있던 잠재된 예술적 창조에너지가 표출된 것이라 여겨진다. 그들은 타고난 섬유예술가이자 디자이너들이었다. 그 창조에너지의 근원이 바로 여인들의 방인 규방이다.

내가 규방을 주목하는 이유는 규방 공예의 장식적인 아름다움에도 있지만 그 곳에는 그 당시 여인들의 삶과 애환이 담겨있기 때문이다. 특히 한국여성들이 가지고 있는 ‘恨’이라는 문화적 코드는 특유의 화려한 색채와 함께 가장 한국적인 것의 세계화 가능성을 보여준다.

나의 작업들을 본 사람들은 이렇게 말한다. 어린 시절의 고향 집 어머니가 떠오른다고. 할머니의 어머니, 그 어머니의 어머니. 그녀들도 남편과 자식을 위해 바느질하고 이불보를 꿰매었을 것이다. 바람에 흩날리는 빨래나 하얀 이불호청을 보면 안방에서 바느질을 하던 엄마가 생각난다. 그리고 아주 작고 등이 굽은 외할머니도 생각한다. 내 외할머니는 평생을 바느질로 살아오신 분이다. 한복을 아주 잘 지으셨고 재봉질도 아주 잘하셨는데 아흔 네 살로 치매에 걸리신 후에도 가끔 색 보자기를 두르고 계셨다. 모든 것을 망각했지만 알록달록한 헝겊만은 예쁘다 느껴졌을까. 바느질은 어쩌면 여인들에겐 타고난 예술 본능 같은 것일지 모른다.

내가 좋아하는 작가, 보따리 Bottari 작가’로 불리어 지는 김수자는 그녀가 보따리와 한국고유의 이불보에 끌리게 된 동기에 대해 이렇게 말하기도 했다.

“ 어느 날 어머니와 이불을 꿰매려고 바늘 끝을 실크 천에 대는 순간, 번개가 치듯이 머리를 때리는 충격적인 에너지를 체험 했고, 천과 바늘과 내 관계 속에서 어떤 강렬한 결속을 느꼈다. 그만큼 결속을 느낀 적은 그 이전에는 없었다. 우주의 에너지와 내 몸의 에너지, 그 모든 것들이 바늘 끝으로 통하는 것을 느꼈다.”

옛날 규방여인들의 조각보나 한복, 누비 작업에는그녀들의 예술 에너지를 은유적으로 표현해주는 예술행위가 하나 있다. ‘바느질’이라는 행위. 그것은 천과 바늘과 나 자신의 ‘꿰매어짐- 즉 연결과 소통’을 의미한다. 또한 인간이라는 소우주와 큰 우주의 에너지가 바늘 끝으로 결합되고 일치된다는 것은 불교적인 ‘선-깨달음’과도 비슷한 체험이다.

한 인간을 가정과 바깥세계로 연결해주고 성장하고 소통하게 만들어주는 역할, 어쩌면 어머니의 역할과도 같은 것이 아닐까.

내가 응용하는 조각보가 주는 의미는 각기 다른 옷들에서 버려진 조각난 천 조각들이 실과 바늘과 내 몸을 통해 꿰매져 새로운 어떤 것을 만들어 가는 과정이며 나와 다른 이가 서로 소통하게 되는 하나의 조화와 단일화 과정이다. 세상 사람들과 소통하기 위해서 나는 바느질을 하고 그림을 그린다.

이불보, 엄마가 물려준 옷, 어린 시절 덮던 담요, 포대기, 색 보자기. 나는 이런 것들을 좋아한다. 태어나서 처음으로 덮게 되는 포대기나 이불보. 그것들은 엄마를 생각나게 한다. 모성이 담겨있고 어린 시절의 추억이 묻어있어서 더 포근하고 따스하게 느껴지는 것인지 모른다.

규방일기-울밑에선 봉숭아 1

Ⅱ. 규방으로 들어가다- 들꽃으로 은유화된 한국여인의 자화상

나에게 규방은 바로 작업실이다. 요리사에게는 부엌이 그녀의 방이 듯, 그림쟁이인 내게는 그 곳이 나의 규방이다. 규방가사, 규방 공예. 과거에 이런 것들은 사대부들의 기준에서 볼 때 어쩌면 하찮은 여인들의 소일거리였다. ‘諺文’이라 불리어진 한글로 씌어진 규방가사들. 품격 있는 문인 화나 산수화와는 동떨어진 안마당의 풀이나 꽃을 그린 화훼도. 그러나 그 안에는 너무나 한국적인, 한국 여인들의 삶이, 엄마가 가꾸던 우리 집 안마당과 할머니, 그 할머니의 할머니들의 이야기가 고스란히 담겨져 있다.

규방문화의 가장 핵심은 무엇일까? 나는 그것은 ‘恨’과 ‘은밀한 욕망’이라고 생각한다. 『규방일기』연작은 한 여인으로써 살아가는 소소한 나의 추억이야기를 그림으로 풀어낸 것이다.

얼마 전 TV 다큐멘터리 프로그램에서 “할머니 傳”이라는 주제의 방송을 본 적이 있다. 평생을 첩과 함께 살아가는 팔순의 노 할머니 이야기, 노름과 술로 가산을 탕진했던 할아버지와 인고의 세월을 살아 낸 할머니의 이야기, 청상과부로 홀로 자식을 키워낸 할머니의 이야기. 시집 올 때 함에 넣어온 청실과 홍실을 꼭 쥔 주름지고 거친 손. 그리고 눈물. 그녀들이 전하는 하나의 메시지는 바로 한국 땅에서 여자로 태어나 겪어야만 했던 억압과 고난과 응어리진 “恨”이라 생각된다.

이번 『규방일기』연작은 나의 어린 시절의 추억일기라 할 수 있다. 작업의 주된 모티브는 어린 시절 듣고 자랐던 귀에 익은 노래이다.

『규방일기- 올해도 과꽃이 피었습니다』와 『규방일기-울밑에 선 봉숭아야』,『규방일기-겨울나무』,『규방일기-강아지풀』, 『규방일기-난초꽃』이 그려졌다.

“올해도 과꽃이 피었습니다. 꽃밭 가득 예쁘게 피었습니다. 누나는 과꽃을 좋아했지요. 꽃이 피면 꽃밭에서 아주 살았죠. 과꽃 예쁜 꽃을 들여다보면 시집 간 누나 얼굴 떠오릅니다. 시집 간 지 언 삼 년, 소식이 없는 누나가 가을 이면 더 생각나요”

과꽃을 닮은 누나는 시집 간지 삼 년이 되어도 소식이 없고 그래서 가을이면 더욱 생각난다는 노랫말에는 우리 언니들, 이웃집 누나들의 이야기가 담겨져 있다. 이 땅에서 태어나 시집을 간 여인 중 그 누가 시집살이로부터 자유로울 수 있었을까. 예나 지금이나 정도의 차이는 있지만 한 여인에게 ‘시집’은 울타리도 되지만 굴레도 되는 것이 아닐까. 그래서 우스개 소리로 우리는 ‘시’자 들어 간 것은 시금치도 싫다고 얘기한다.

나는 개인적으로 봉숭아꽃을 아주 좋아한다. 왠지 봉선화라고는 부르기 싫은 봉숭아. 여름 한철 손톱에 봉숭아 꽃물을 들이려고 마음먹고 뒷마당 아트막한 화단에 봉숭아를 심어 놓았다. 해질녘의 여름 날 장독대에 앉아 따온 봉숭아 꽃잎들을 돌로 찧으면 섬뜩한 핏물 같은 다홍색의 꽃물이 번져 나온다. 누구도 주시하지 않는 울타리나 담 밑 응달에 조용히 피어있는 봉숭아꽃. 기나긴 여름 내내 홀로 꽃을 만발하고 열심히 피고 지고를 반복하다가 가을이 되면 후두둑 힘없이 떨어져 흩어지는 봉숭아는 연약하지만 강인한 한국의 엄마들을 닮았다. 한국인이라면 누구나 그것이 주는 외로움과 쓸쓸함에 가슴 뭉클해지는 노래, 울밑에 선 봉숭아.

“봉숭아는 뱀을 쫓는 다고해서 담장 밑에 심는 것이다” 어릴 적에 엄마는 이렇게 말하곤 했다.

한창 더운 여름날 언니들과 모여 앉아 손톱에 물들이던 봉숭아 꽃물의 선연한 핏빛은 한없이 볼품없고 그저 소박하지만 울타리 밑에서 꿋꿋하게 집과 가족을 지키는 한국 여인들의 모습을 닮아 더욱 아프다.

“울밑에 선 봉숭아야 네 모양이 처량하다. 길고 긴 날 여름날에 아름답게 꽃 필적에 어여쁘신 아가씨들 너를 반겨 놀았도다. 어언 간에 여름 가고 가을바람 솔솔 불어 아름다운 꽃송이를 모질게도 침노하니 낙화로다 늙어졌다 네 모양이 처량하다.”

규방일기-울밑에선 붕숭아 2

<규방일기-겨울나무> 연작은 내가 특히 애정을 갖고 있는 작업이다.

“나무야 나무야 겨울나무야. 눈 쌓인 응달에 외로이 서서 아무도 찾지 않는 추운 겨울을 바람 따라 휘파람만 불고 있느냐.

평생을 살아봐도 늘 한자리 넓은 세상 얘기도 바람께 듣고 꽃 피는 봄여름 생각하면서 나무는 휘파람만 불고 있구나.“

나무. 사람들은 이런 말을 자주 한다. “그림 속에 나무가 자주 등장하는데 가만히 서 있는 나무가 아니라 바람에 흐느끼는 나무네요”

나의 작업에 가장 많이 나타나는 모티브가 있다면 그것은 나무다. 내 마음을 끄는 나무들은 크고 든든한 그런 나무가 아니다. 나무라기보단 풀에 가까운 가늘고 약한 그런 나무들이다. 내 작업실 맞은편엔 옥상 정원에 심어진 어설프고 연약한 작은 나무가 한 그루 있다. 좋아하는 허브차를 한잔 들고서 그 나무를 바라보는 것이 나의 취미인데 단단한 땅에 뿌리를 박고 있지 않음에도 그는 끈질긴 생명력을 기지고 있다. 비바람이 치면 비와 바람을 맞고 눈이 오면 하얗게 눈을 뒤집어쓰고 땡볕이 내리쬐면 묵묵하게 견디어 내는 보잘 것 없는 나무와 들풀을 보노라면 왠지 눈물이 난다. 바람이 부는 대로 나무는 그렇게 흩날리는 것이다. 응달 진 곳에 있는 나무도 그 자리를 떠날 수는 없지 않은가. 나무에게는 바람도 비도 눈보라도 받아야 할 숙명 같은 것이니까. 나무는 그래서 마치 구도자와 같다. 우리들에게 이렇게 얘기하고 있는 것 같다. 너희들도 그렇게 살아라. 너희들의 삶을 그대로 받아 들여라. 티벳의 속담에 이런 말이 있다. “당나귀로 태어났으면 풀 맛을 즐겨라”

응달에 조용히 서 있는 나무. 시멘트를 뚫고 길가에 피어난 민들레, 후미진 골목에 피어있는 강아지 꼬리와 닮은 강아지풀. 언제나 한결같이 밥을 짓고 텃밭을 일구는 엄마의 거친 손마디. 나는 이런 것들의 작고 연약함에 감동받는다. 우리들도 모두 그렇게 연약하고 보잘 것 없는 존재들이 아니겠는가.

■ 유재희

이화여자대학교 미술대학 동양화과 졸업 | 이화여자대학원 미술사학과 석사졸업 (현대미술전공)

전시 | 2008 열 두 번 째 “피어나다” 전, 갤러리 각 | 2009 “端 展 -story of wedding", 갤러리 각 | 2009 첫 번째 유재희 개인전 “ 비밀일기 My Secret Diary", 갤러리 각 | 2010 “꽃보다 그림” 전, 봄갤러리, 청담 | 2011 두 번째 유재희 개인전 “ 규방이야기 Story of the Women's Room", 갤러리 라메르

vol.20110105-유재희 展