강만희 展

"꽃의 물을 먹다"

갤러리 이즈

2010. 12. 8(수) ▶ 2010. 12. 14(화)

서울시 종로구 관훈동 100-5(인사동길9-1) | 02-736-6669

꽃의 물을 먹다.

한국미술사 | 박 경 희

오랜 지기인 강만희가 세 번째 전시회를 연다. 전시회를 목전에 둔 그녀는 긴장과 떨림 그리고 모두에게 자신의 그림에 대한 즐거운 일상들을 선보이게 될 것에 마냥 들떠 있다.

얼마 전 아무 말 없이 도시를 등지고 소박한 소도시에 정착한 그녀의 용기에 놀랐고 부럽기도 했었다. 그 무지막지한 자신감은 가족으로부터 온 것이며 아이한테 품어 주고픈 숲속 향기가 있었기 때문에 가능했으리라.

이즘 강만희를 다시 생각해 본다. 그녀는 얄팍한 지식과 지혜로 약삭빠르게 행동하기 보다는 있는 그대로를 인정할 줄 아는 사람이다. 소처럼 우직하고 순수한 성품을 지닌 사람이다. 좀 촌스런 사람이라고 할까. 누군가는 그런 사람을 바보라고 생각할지도 모른다. 그러나 어떤 이는 진정 이 시대에서 성공할 수 있는 삶은 바보처럼 사는 것이라고 하니 바로 사람다운 사람의 모습일 게다.

이런 마음을 지닌 사람의 그림, 새로운 창조의 세계는 어떤 모습일지 항상 궁금해 하는 것은 너무도 당연한 일이었고, 또 그런 만큼 그녀에게 기대가 있는 것도 사실이다.

나는 항상 그녀의 담백하고 소략한 갈필(渴筆)의 사용과 먹 맛에 매료 되었었다. 솔직히 내심 그녀에 대해 욕심을 가지고 있었다. 소박한 삶 속에서 녹아든 일상을 멋 부리지 않고 화려하지 않은 예술로 표현하는 것이 가능할까. 어려운 숙제다. 그러나 누군가는 이 숙제를 풀어야 하고 나는 강만희가 해야 한다고 믿어 의심치 않는다. 그녀에게 무거운 짐을 지우는 것 같아 미안한 마음이지만 나는 안다. 그녀가 항상 준비하고 있다는 것을!

전시회에 앞서서 그녀의 작품을 먼저 보았다. 아주 늦은 밤, 거리의 가로등도 없는 2차로의 촌길을 홀로 운전하며 가는 한 시간 남짓, 약간의 두려움과 기대감을 안고 그녀의 화실을 찾았다. 이 순간 조선시대 문인이자 서화가 였던 사천 이병연과 화가 정선의 60년 지기 우정이 생각났다. 너무도 아름다웠던 그들의 관계를 떠올리며 나는 강만희에게 이런 지기로 남고 싶다는 생각이 들었다. 또 이런 지극함으로 그녀의 작품을 본다면 더 가까이 다가설 수 있으리라.

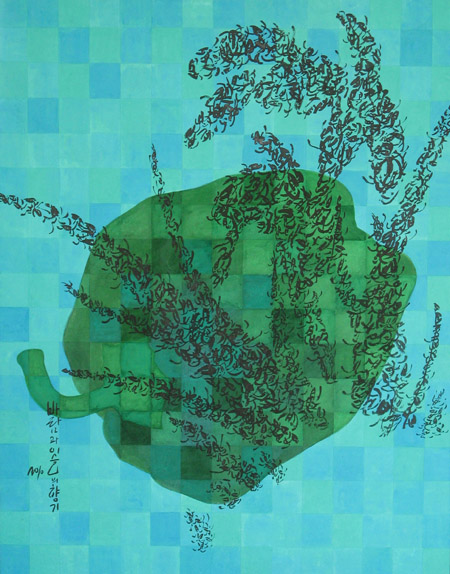

참으로 행복했었나 보다. 그런 만큼 그림 속에 보이는 일상의 모습, 그림 하나하나에 대한 그녀의 애착은 집요할 정도다. 쉴 새 없이 쏟아지는 그녀의 그림에 대한 이야기들은 실제 그림에 전개되는 144개의 화면 속에 응축된 이야기들로 집약되어 있다. 144개의 화면은 마치 하루의 일을 마치고 감사의 기도를 올리는 어느 소박한 이의 일기장 같다. 각각의 화면이 커다란 집합이 되어 울리는 메시지는 무엇인가. 작가는 자칫 흐트러지기 쉬운 화면의 구성을 이 작품의 모토이기도 한 대지의 생명력, 붉은 갈색조로 시선을 모으고 있다.

꽃 . 구름 . 길 . 하늘 . 바다와 같은 자연의 소재를 키치적인 발상으로 옮기고 있어 감상자의 재미를 더한다. 더불어 가족이라는 속 깊은 사랑의 표현을 꽃으로 전환하고 있으며, 이는 우주 안에서 자연과 인간이 함께 상생할 수밖에 없는 일반적인 정서를 작가 강만희의 시각을 통해 붉은 대지 위에 뿌리를 내리는 강한 생명력을 나타내고자 하는 의도가 보인다. ‘꽃의 물을 먹다’라는 작가의 말을 통해서 그 심중이 확인된다. 그러나 작가의 경험을 통해서 얻어진 각각의 개별성을 조형화 시키는 과정에서 약간의 불협화음이 간취되기도 한다. 순간 스치는 ‘어라, 욕심이 많은데?’ 작가의 할 일이 많아진 셈이다.

올 한 해 무척이나 열심히 살았고 땀 좀 흘렸겠다 싶은 그녀의 그림들 앞에서니 돌연 숙연해지고 착해지는 마음, 먼저 고생했다고 위로해주고 다독여주는 정을 주어야 하는데, 어느새 그녀의 그림에 침을 놓고 있는 것이 아닌가. 의욕과 열정이 넘치면 산만해지기 쉽고 그녀의 소박한 삶이 욕심으로 보여 지기 십상이다. 엷은 담채풍의 담박한 일상을 이야기하려 했던 것이 오히려 넋두리로 변질되고 마는 것이다.

그녀는 또 한 번 우리를 환기 시킨다. 아주 사소하고 평범하기 이를 데 없는 시골 촌 동네의 흙냄새 . 풀냄새 . 들내음, 돌아가신 친정 엄마가 끓여 주시던 구수한 된장찌개 맛이 느닷없이 파프리카와 만나는 정서적 충돌!

한국적인 것과 서양의 것이 한 그릇에 담아졌을 때의 이질감을 작가는 소위 퓨전 요리 같은 가볍고 신선한 맛의 기분 좋음으로 희석시키는 재치를 보여 미소 짓게 한다. 더욱이 채색으로 일관되어 간과할 수도 있는 파프리카의 형상에 사군자의 연꽃이나 매화 . 대나무를 그려 넣어 중화된 색감은 물론 공간의 구성적인 면에서도 좋은 효과를 얻고 있다. 특히 인상적이었던 작품은 노란색의 파프리카와 국화의 만남으로 그림이 주는 시각적 효과가 묘한 울림을 준다. 마치 중국 시인 이백이 달빛을 잡으려는 그 순간을 떠오르게 하는 시적 영상미가 뛰어나다. 파프리카는 달빛이 되어 국화의 향기를 머금고 있다. 좋은 그림은 사람을 기분 좋게 만들고 미소 짓게 한다. 소유하고 싶은 바람은 이러한 감흥을 받았을 때 인가.

이와 같은 표현이 좀 더 진전된 양상으로 옮겨진 것은 6개의 시리즈로 구성된 작품들이다. 단순화 되고 간략화 된 형상을 통해 절제된 미의식을 표현하고 있다. 그 동안 작가가 고민하고 사유했던 흔적들을 극히 단순화 시킨 절제의 묘에는 동양의 선미(禪美)마저 흐른다. 그 만큼 지극한 마음을 손으로 다했으니 손과 마음이 하나가 된 조화로움이다. 작은 바람이 생겼다. 이 전시장을 찾은 관람자들이 부디 한 번이 아니고 두 번, 세 번 그림들을 찬찬히 봐 주었으면 한다. 그래야만 강만희의 내적 울림을 들을 수 있고 볼 수 있기 때문이다.

강만희의 또 다른 그림 중 수묵 산수화풍의 작품들은 늘 흔하게 볼 수 있는 산수풍경이지만 그녀만의 묵과 필이 잘 구사되어 있다. 거친 듯 간략하고 먹을 아껴 사용한 채우지 않은 화면의 구성과 운용이 자연스럽다.

끝으로 한판 굿처럼 흥겹고 떠들썩했던 장을 거두면서 강만희의 ‘욕심 없음’과 ‘소박한 일상’이 좀 더 진전된 진정성으로 보여주길 바라며 다음 전시를 기대해본다.

■ 강만희 (Kang, man hee)

홍익대학교 미술대학 동양화과 및 동 대학원 졸업 | 홍익대학교 미술학과 동양화전공 박사과정 재학중

개인전 | 2010 갤러리 이즈, 서울 | 2009 모로갤러리, 서울 | 2007 관훈갤러리, 서울

vol.20101208-강만희 展