인도현대미술 展

세 번째 눈을 떠라!

Bharti Kher_The Skin Speaks a Language Not Its Own_2006

국립현대미술관

2009. 4. 17(금) ▶ 2009. 6. 7(일)

경기도 과천시 광명길 209(막계동 산58-4) | T.02-2188-6000

Gulammohammed Sheikh_Kaavad- Travelling Shrine- Home_2008

세 번째의 눈 (open your third eye)

국립현대미술관 학예연구사

김 남 인

인도를 떠올려 본다. 찌는 듯한 더위와 숨 막히는 습기, 여인의 몸을 부드럽게 휘감아 도는 얇고 투명하고 화려한 색색의 옷, 맨발, 모래바람, 햇빛의 방향을 따라 직선으로 곡선으로 뻗은 나뭇가지들, 동물과 사람, 자동차가 뒤섞여 지나가는 혼잡한 길거리, 분절적으로 잘린 듯 들리는 인도사람들의 말과 움직임을 재촉하는 자동차 소리, 동물의 걸음소리와 울음소리, 옷으로 덮은 얼굴 틈으로 언뜻 언뜻 비치는 사람들의 눈빛, 간디, 네루, 인터넷, 종교, 죽음, 그 수많은 신들, 신들의 존재감, 사람들의 망각과 분주함 그리고 이 모든 것들이 거주하는 모든 것들의 도시…….

인도현대미술을 이야기하면서 새삼 인도를 떠올려 보는 것은 본 전시가 무엇보다도 보다 폭넓은 사람들, 폭넓은 문화, 폭넓은 정신과의 교류를 위해 준비되었음을 밝히기 위해서이다. 국립현대미술관의 소중한 임무 중 하나가 국제적으로 이루어지고 있는 미술의 움직임을 소개함으로써 관람객들에게 다양한 예술적 경험을 누리게 하는 것이라면, 본 전시는 최근 몇 년간 미술관이 집중했던 독일, 프랑스, 중국 등의 몇몇 국가를 넘어 선 새로운 지역에 대한 관심을 보여주며, 그 첫 걸음으로 인도의 현대미술을 소개하고자 하는 것이다.

물론 본 전시는 일본 모리 미술관의 <가자! 인도 : 인도미술의 신기원> 의 순회전이라고 할 수 있다. 3년간의 준비기간을 거친 모리 미술관의 전시는 현재의 인도현대미술에 대한 가장 객관적이고 잘 꾸려진 미술관 전시로 평가받고 있다. 모리 미술관에서도 장기간의 준비기간과 수십 차례의 리서치가 가능했던 이상적인 전시준비의 사례로 꼽히는 이번 전시는 국립현대미술관에도 시사하는 바가 클 것이다.

한편 순회전이라 해서 미술관이 단순한 수용자의 역할에 머물 수는 없다. 텍스트를 제대로 이해하지 않고는 번안이나 번역의 개념이 성립하지 못하듯, 원래 전시에 대한 적극적인 분석, 우리 미술관과 관람객에 대한 진지한 고민이 없이는 성공적인 전시가 불가능하기 때문이다. 작품을 직접 보고, 곳곳에 퍼져있는 27명의 인도 작가들과 그들의 작품에 대해 논해야 했으며 우리 미술관의 공간적, 물리적 특성을 고려하여 전시장 도면을 구상해 나가야 했다. 게다가 작품대여를 위해 뭄바이, 뉴델리, 뉴욕, 런던 등 세계 곳곳에 편지를 쓰고 동의를 얻어내는 데에만도 꽤나 많은 에너지가 투입되었다. 그러나 이와 같은 일련의 준비과정을 통해 인도에 대해 보다 폭넓게 알게 되고 인도 작가들과 소장가 등 새로운 미술계와 미술관의 말꼬가 트였다는 사실은 향후의 교류에 있어 중요한 자산이 될 수 있으리라 믿는다.

Krishnaraj Chonat_Coracle_2008

인도 작가들의 작품을 보고 그들과 이야기하면서 느낀 점이 있다면, 그들의 생각이 굉장히 자유분방하다는 것이다. 그것을 다른 말로 표현하자면 혼란스럽다고 할 수도 있겠다. 작품에 대해 이야기하다 오늘 읽은 신문에 대한 대화를 시작하고, 굉장히 유연한 기질을 보이다가도 엄청나게 완고해지는 그들과 일하면서 이 모든 혼란함에 익숙해지지 않고서는 전시를 성공적으로 이끌어가기가 쉽지 않겠다는 생각이 들었다. 대화는 종종 주어진 범주를 횡단하고 논의의 시작점을 새로 지었다. 그와 같은 대화는 때로 힘겨웠지만 충분히 즐겁고 매혹적인 것이었다.

그러나 이로부터 새로운 예술적 지평을 찾아 헤매던 국제 미술계가 왜 인도에 이끌렸는지 짐작할 수 있을 것 같았다. 전시를 통해 알 수 있듯이 작가들의 작품은 다양한 인식의 지평을 넘나든다. 특히나 인도가 수 천 년에 걸쳐 일구어 온 종교적 혼란과 정신적 힘은 인도현대미술의 강력한 동력으로 보인다. 이와 같은 정신적 힘이 현대의 정치적, 경제적 상황과 도시화라는 거대한 역사적 흐름과 충돌할 때 만들어내는 창작력을 작가들의 작품에서 볼 수 있다. 스테인레스 스틸 주전자를 마구 쌓아놓은 수보드 굽타(Subodh Gupta)의 작품은 현재의 사람들의 삶뿐만 아니라 끊임없이 쌓여만 가는 사람들의 봉헌물과 그 봉헌물이 암시하는 욕망과 기원, 그로 인해 영원히 배고플 수밖에 없는 신(hungry God)을 상상케 한다. 또한 리나 사이니 칼라트(Reena Saini Kallat)의 일련의 작품은 인도와 파키스탄의 종교 분쟁이 초래한 엄청난 죽음들과 역사적 상처를 보여준다. 다양한 언어로 희생자의 이름을 적어놓은 <동의어>는 끊임없이 읖조리는 그들의 이름과 그럼에도 불구하고 망각 속에서 잊혀질 수밖에 없는 희생자들의 삶을 떠올리게 한다. 한편 바르티 케르(Bharti Kher)의 <피부는 자신의 것이 아닌 언어를 말한다>는 커다란 코끼리의 모습을 보여주는데 그 피부는 정자 모양의 빈디로 뒤덮여 있다. 무언가를 향해 달려드는 수많은 정자의 움직임은 과잉된 생명력의 한 켠에서 시름시름 소진되는 에너지의 피로함, 무언가의 상실을 느끼게 한다. 인도의 오랜 상징이었던 코끼리의 이와 같은 모습은 관람객에게 현대의 인도를 새롭게 생각해 볼 기회를 전달하기도 한다.

Purkayastha_p193_Gandhi Man Without Specs XII_2006

뿐만 아니라 식민지의 경험, 급속도로 이루어진 도시의 형성, 경제성장과 함께 드러나는 인식과 문화의 지체현상 등은 한국의 현대사와 인도 현대사가 공유하는 지점들로, 오늘날의 우리 역시 동일하게 겪고 있는 경험이다. 이와 같은 맥락에서 본 전시의 작품들은 우리 삶을 비판적으로 돌아볼 수 있는 기회를 제공하기도 한다. N. 푸쉬파말라(N. Pushpamala)의 작품들은 제국주의 영국인들이 시도했던 신체 측정의 장면을 보여준다. 매우 심각한 주제일 수 있으나 작가는 장난기 있는 의도적 표정을 통해 약간은 유머러스하게 이를 전달한다. 역사 속에서 개별자의 의지와는 상관없이 강요된 억지 상황이 만들어내는 어색함은 사진 속 이미지를 심각하면서도 우스꽝스러운 것으로 만든다. 한편 근대화의 집약체인 인도의 도시는 작가들에게 중요한 주제가 된다. 지지 스카리아(Gigi Scaria)가 보여주는 것은 도시가 형성하는 공간의 질서와 그 질서가 이루어내는 사람들 간의 관계이다. 또한 위완 순다람(Vivan Sundaram)의 쓰레기로 이루어진 도시는 급속하게 이루어진 도시화를 보여줌과 동시에 도시의 풍요와 낭비에 대해 생각해 보게 한다. 공간을 가득 채운 코카콜라 캔들은 보는 이를 질리게 할 만큼 쉴 새 없이 이루어지는 도시의 소비, 그 우악스러움을 떠올린다. 또한 투크랄과 타그라(Thukral & Tagra)는 그럼에도 불구하고 현재 인도의 젊은이들이 갈망하는 화려한 삶의 형태를 보여줌으로서 도시와 자본주의에 도취된 현대 인도인의 단면을 보여준다. 이는 우리 사회의 모습과 그다지 다르지 않다.

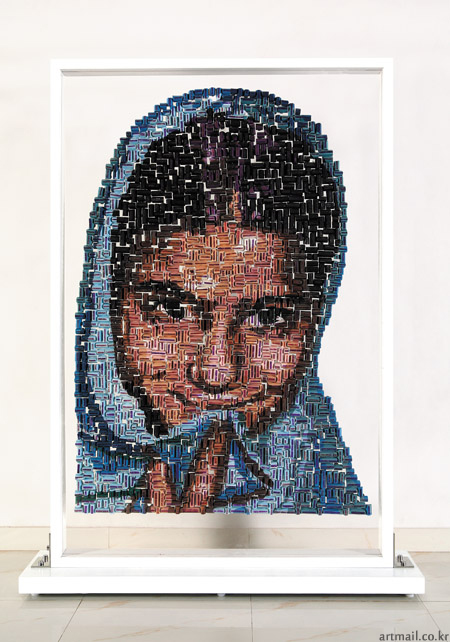

한편 실파 굽타(Shilpa Gupta), N. S. 하르샤(N. S. Harsha), 저스틴 폰마니(Justin Ponmany)와 같은 작가들은 기억과 인식의 문제를 흥미로운 방식으로 다룬다. 실파 굽타는 100명의 사람들이 기억에 근거해 그려 낸 인도 지도를 보여주는데, 그 형태는 개개인에 따라 다르며 비디오 화면에 의해 역동적으로 나타난다. 이것은 역사적으로 주입되어 온 단일한 공동체에 대해 의문하게 만든다. 필연적으로 다양하고 복잡할 수밖에 없는 현상에 대해 우리는 얼마나 종종 단일한 의식을 강요하며, 또한 그것이 얼마나 허상에 가까운 것인지를 실감케 하는 것이다. 한편 N. S. 하르샤는 열 개의 의자 설치를 통해 전시장에서 이루어지는 사람 대 사람의 관계를 새롭게 본다. 즉, 관람객을 지켜보는 사람들에게 작품을 제공함으로서 거꾸로 관람객이 그들을 보게 하는 것이다. 그리고 이것은 보호(guarding)의 의미, 보고 보이는 관계에 대해 새롭게 생각해 보게 한다. 이와 같은 시각을 통한 대상의 재편은 저스틴 폰마니의 사진 작품에서도 볼 수 있다. 마치 입체형태의 지구를 평면의 지도로 그려낸 듯, 360도로 찍어낸 사람의 머리가 평면에 펼쳐진 작가의 이미지는 피할 수 없는 감시와 한 치의 빈틈도 허용치 않으려는 시선, 또한 그 시선의 장악 욕구를 느껴지게 한다. 시선은 모든 것을 파악할 수 있다고 생각하는 듯하다. 그러나 그의 사진은 사람을 향한 그 동물적 장악력과 분석력의 무자비함을 느껴지게 한다.

ReenaSaini Kallat_Synonym_2007

한국 전시의 제목을 “인도현대미술 - 세 번째 눈을 떠라!”로 정한 것에는 몇 가지 이유가 있다. “세 번째 눈”은 두 눈 사이에 붙이는 물방울 모양의 장식, 빈디(bindi)를 떠올린다. 인도의 빈디는 지혜, 상서로움 등 여러 가지 상징적 의미를 가지고 있다. 그러나 무엇보다 흥미로운 것은 “세 번째 눈”이라는 감각의 의미였는데, 오랫동안 빈디는 인간의 두 눈을 넘어 지혜를 간파할 수 있는 제 3의 눈을 의미해 왔던 것이다. 그러나 그것은 단순한 시각이라기보다는 세계의 본래 모습을 파악할 수 있는 새로운 감각에 가까워 보인다. ‘빈디’와 같은 어원을 가진 힌두어 '빈둠'(bindum)이 ‘깊은 명상의 세계’를 뜻함을 떠올리면 그 의미가 보다 풍부하게 다가온다. 석굴암 본존불 등 우리에게 익숙한 많은 불상에서도 부처의 미간 사이에 광채를 발하는 물방울 형태를 목격할 수 있어 사실상 지혜를 뜻하는 빈디는 낯선 것이 아니다.

또한 흥미로운 것은 빈디가 겪은 의미의 변천이다. 현대 인도에서 빈디는 결혼한 여성의 상징으로 혹은 결혼 여부와 상관없는 패션 소품으로 이용되기도 하고 그저 관광객의 관심을 끄는 이국적 기념품이 되기도 한다. 한편 매혹적인 인도 여인의 눈매 사이에 점을 찍어 그 현혹을 막는다는 또 다른 의미는 현재의 인도미술을 생각할 때 더욱 흥미롭게 느껴진다. 지금의 인도미술은 작품의 예술성과 시장의 상품성이라는 두 가지 상황 하에서 아슬아슬한 매혹의 줄타기를 하고 있는 것으로 보이기 때문이다. 동시에 과거의 화려한 문명국, 이국적 인도에만 익숙해 있는 우리에게 현대의 인도를 바라볼 것을 요구한다. ‘빈디’는 그 다양한 의미와 역사적 변천을 통해 지금의 인도를 암시하면서 동시에 우리의 판단력이 늘 깨어있어야 함을 말한다.

우리 사회는 때로는 이상하게 느껴질 정도로 다양하고 혼성적인 목소리에 대해 침묵하곤 한다. 아니, 정확히 말하자면 엄연히 존재하는 다른 목소리에 대해 마치 아무 것도 없는 것처럼 응대하곤 하는 것이다. 이것은 파악 가능하고 분류 가능한 것들 안에서 느끼는 편안함에 근거하겠지만 앞서 말했듯 자주 세계에 대한 무자비한 대상화에 가깝다. 또한 그것은 현실에 대한 외면이며 곧 다가올 미래에 대한 무책임을 보여준다.

바로 이와 같은 맥락에서 본 전시가 던지는 문제, “세 번째 눈”은 가장 중요한 의미를 획득한다고 여겨진다. “세 번째 눈”은 우리가 범주를 나누고 구별 짓고 언제나 파악 가능하다고 믿어내는 시각과 신념의 체계를 넘어서는 눈이다. 또한 그것은 나 아닌 상대를 범주화하고 대상화하는 우리의 교만함을 넘어서는 눈이다. 그리고 그것은 나와 타자라는, 이 끝나지 않을 듯한 함정과 같은 이분법적 논리에 인도의 소음과 같은 혼잡함, 다성성, 끝이 없는 듯 이어지는 질서와 카오스, 흰 소와 매연을 뿜어내는 자동차가 급작스럽고 태연하게 동행하는 또 다른 체계에 대한 갈구와 희망을 불어 넣는 눈이다. 물론 본 전시가 그와 같은 갈구를 모두 채워줄 수 있다고 말하려는 것은 결코 아니다. 그러나 순간, 인도는 우리에게 묻는다. - 카오스가 내포한 팽팽한 에너지를 견뎌낼 수 있겠는가? - 그리고 바로 이 때가, 우리의 “세 번째 눈”을 또렷이 떠야 할 순간이라고 생각되는 것이다.

Thukral & tagra_Domus Aenis #4_2008

vol.20090417-인도현대미술 展