장미라 展

‘A SEASON IN HELL 20061124_20080614 지옥에서 보낸 한 철’

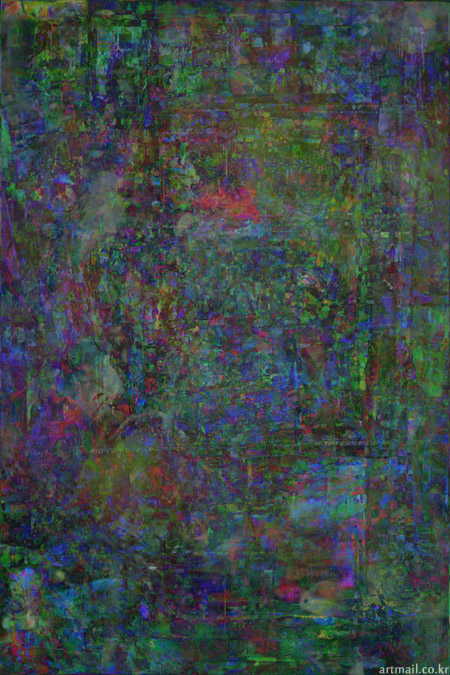

a season in hell 20061124_20080614 on eternity #4011_91.3x120cm_digital c-print_2009

갤러리 룩스

2009. 4. 8(수) ▶ 2009. 4. 21(화)

서울시 종로구 관훈동 185 인덕빌딩 3F | T.02-720-8488

a season in hell 20061124_20080614 on love #2057_80x120cm_digital c-print_2009

압축된 시간의 송가(頌歌)

그것을 대체 왜 찍는 것인가?

150여 년의 사진의 역사를 거치면서 사진에 대한 무수한 담론들이 궤를 달리하며 펼쳐졌지만, 이 단순한 질문처럼 사진을 향한 인간의 욕망을 근원적으로 꿰뚫는 것도 드물 것이다. 부재와 상실, 추억 및 죽음과 불가분의 관계인 사진의 존재론적 숙명은 사진을 탄생케 한 저 욕망에 이미 배태되어 있었다. 그냥 둔다면 무자비한 시간의 침식 속에 쇠락하고 말 대상을 되도록 그대로 간직하고 싶은 마음, 기억마저 잠식하는 시간의 거대한 일방향적 흐름을 억지로라도 잠시 멈춰놓고 싶은 그 단순하고도 강렬한 열망이 사진을 찍고 간직하게 하는 욕망의 가장 기저에 놓인 동인일 것이다.

“종교적 유물과 물신 숭배(fetish) 사이를 오락가락하는”(필립 뒤봐) 사진의 속성은 여기서 기인한다. 본성적으로 유동체인 시간을 기계적으로 붙들어 매었기에, 찍는 순간 영원히 사라져버리는 ‘바로 그 순간’과 ‘바로 그 대상’은 사진적 욕망의 출발점이다. 한때는 분명 거기에 있었으나 지금은 사라져버린 순간을 향한 채워지지 않는 갈구. 찍는 순간 부재이자 동시에 현전인 이 얄궂은 이중성은 사진을 본성적으로 기억과 감정의 매체로 만든다. 더욱이 좀 더 근원적으로 “사진 기호의 물리적 특성인 초시간성, 침묵, 부동성은 무의식과 기억의 본성이며, 이는 곧 (상실과 부인의 맞물림인) 페티시의 원천”(크리스티안 메츠)이기도 하다. 시간을 거슬러 올라가는 환기와 자기 반영은 특별히 그 시간과 대상이 사적인 것일 때 가장 강력하게 작동한다. 장미라의 사진이 걸쳐져 있는 지점은 바로 여기다.

외형적으로만 보면 장미라의 작업은 주제나 양식이 상당히 가변적인 편이다. 첫 번째 개인전인 <이미지의 강요_완벽하게 다른 것들에 대한 오해>(갤러리 룩스, 2003)에서는 지하철 대형 광고판과 케이블 TV 성인 채널에서 흘러나오는 상품화된 여성 이미지들을 촬영해 파편화된 기표로 제시했고, 두 번째 개인전인 <Odd Song from Enigma>(갤러리 룩스, 2005)에서는 작가 자신의 일상으로서의 성과 사랑을 가감 없이 표출했다. 립글로스를 발라 한껏 부풀어 오른 입술, 하이힐로 맵시 있게 강조된 다리의 곡선, 거침없이 드러난 사적 공간과 정사 직전의 남녀 누드는 강렬한 소재와 매혹적인 색채로 인해 의도치 않은 하지만 예정된 반응들을 불러 일으켰다. 여성, 육체, 성에 대한 대사회적 발언, 사회적 통념에 반하는 도발과 금기에 도전하는 당당함 같은 것이 그녀의 솔직한 사진을 둘러싼 반응 중 상당수를 차지한 것이다. (‘발언’으로서의 인상이 강화된 것은 사진에 즐겨 삽입된 텍스트의 역할도 한 몫 했다) 상품물신주의, 매스미디어 사회, 해방된 섹슈얼리티와 결부된 비평들은 장미라의 사진이 본래의 색깔보다 좀 더 ‘바깥’에 대한 의사표명으로서 읽히고 수용되었다는 것을 의미한다. 일단 세상에 던져진 사진은 제 나름의 삶을 살아가게 마련이고 사진을 읽는 방법은 무한대의 자유로움을 담보하고 있는 법이지만, 그녀의 사진은 선명한 표면에 서정적 내면이 상대적으로 가려져버린 측면이 있다. 장미라의 사진은 언제나 무엇보다도 먼저 그녀 자신에 대한 것이었고 그녀 자신을 위한 것이었기 때문이다.

사랑이라는 사건을 만나며 폭발하고 전회하는 나를 찾는 여정. 2003년부터 2008년에 걸친 장미라의 사진은 발현된 결과물의 외관이 조금씩 다를지라도 공통적으로 모두 이 여로에 서 있다. 개인전마다 꼭 동반되었던 작가 노트는 그녀의 사진들이 실상 언제나 하나의 방향을 가리키고 있었음을 드러내는 표석이다. 여성과 몸에 대한 고민을 드러낸 첫 번째 개인전은 여성의 몸을 가지고 2000년대 서울을 살아내야 하는 투쟁과 번민(“나는 왜 나의 몸을 가지고, 몸으로서 존재함에도 불구하고 몸을 잃어버린다는 느낌을 항상 갖게 되는가?”)에 대한 답을 찾는 탐색이었고, 한 편의 시가 작가노트를 대신한 두 번째 개인전은 가장 내밀하며 개인적인 섹스라는 행위를 통해 존재의 기쁨과 허무, 나와 너로 상징되는 모든 관계의 흥망성쇠(“모든 것이 사랑 때문이었다. 그것이 시작이었든지 끝이었든지 상관없이 시작과 끝, 그 모두는 사랑 때문이었다.”)에 대한 자전적 일기였다. 그런 의미에서 그간 그녀의 모든 사진은 스스로를 반영하는 거울이었고, 사진 하나 하나가 모두 그녀 자신에 대한 지표(index)로서 작용한 셈이다.

a season in hell 20061124_20080614 on pleasure #1055_80x106.7cm_digital c-print_2009

3년 만에 열린 세 번째 개인전인 이번 전시는 자화상으로서의 자기 지시성이라는 기존의 맥락의 연속이자 동시에 완결에 해당한다. 랭보의 시에서 인용한 <지옥에서 보낸 한 철>이라는 제목은 전쟁이면서 축제이기도 한 사랑의 한 철을 상징한다. 자신을 찾는 탐색의 여정에 사랑이 절대적인 촉매로 작용하는 것은 사랑의 존재론적 본성에 기인할 것이다. 누구나 벗어날 수 없는 결핍의 본질을 가장 가까이 마주하게 해 주는 ‘사건’으로서의 사랑은 구멍을 메워 넣으려는 갈망과 그 욕망의 끝없는 엇갈림, 그로 인해 발생하는 영원히 채워지지 않는 고독의 물고 물리는 뫼비우스의 띠가 아니던가. 하지만 같은 ‘지옥’을 통과한 기록으로서의 이번 전시는 훨씬 절박했던 그래서 내뱉고 토해내야 할 것이 많았던 과거에 비해 한결 차분히 가라앉아 고요히 흔들린다. 형상이 지워져 일견 추상 색면 회화를 연상케 하는 사진의 단순한 외양은 “순수한 물질을 정제해 내듯 시간을 지우고 합성하고 수렴하는 과정의 반복”(작가)을 통해 삭히고 가라앉히고 다시 삭혀 얻은 작가 내면의 평정과 충일의 반영이자 길고 길었던 나에 대한 탐색의 일단락에 대한 상징이다.

시간과 기억과 이미지가 끝없이 가라앉아 있는 호수의 표면을 떠낸 것 같은 깊은 아름다움은 전적으로 독특한 작업 방식에서 연유하는 것이다. 그 자체로 일종의 시간적 체험이자 추억을 환기하고 치유하는 주술인 작업 과정은 “봉인된 기억이고 탈색된 망각”(작가)인 이번 전시의 본질에 속한다. 이 번 전시에서 작가는 처음부터 끝까지 철저하고 완전하게 시간에 순응했다. 작업의 시작은 2006년 11월 24일부터 2008년 6월 14일까지 569일간, 966개의 사진으로 남은 사랑의 흔적(index)이다. 이 시간을 하나도 놓치지 않고 온전히 담고 싶었던 작가는 치열하고도 행복했던 탈아(脫我)의 과정을 어느 하나 버리지 않고 고스란히 품기로 결심한다. 그녀는 처음 만났던 순간, 사랑하던 과정, 헤어져 떨어져 지낸 시간의 세 시기로 사진을 구분하고, 각각의 사진을 시간 순서대로 차곡차곡 쌓기 시작한다. 여기에 사진들의 집합인 네거티브 필름 전체가 또 하나의 경우로 스캔되어 그 나름의 축적을 더한다. 사진의 중첩은 부분과 부분의 합성이 아닌 하나의 온전한 사진 위에 또 다른 온전한 사진 전체가 그대로 겹쳐져 올리는 식으로 진행되었다. 시작부터 마지막까지 만남의 시간을 가감 없이 정직하게 반복하며 그 시간들을 다시 한번 체험하는 것이다. 1차 합성을 지나 2차, 3차 합성을 거치는 겹치고 겹치는 반복의 과정을 통과하면서 형상은 점차 가라앉고 색채는 떠오른다. 이 같은 되새김의 과정의 결과 탄생하는 것은 깊이를 알 수 없게 층층이 겹쳐져 주름진 시간의 투명한 지층이다. 차분하게 가라앉아 보석처럼 빛나는 정제되고 응축된 사진은 “시간의 화석이고 순수의 결정”(작가) 그 자체다.

물 속에 비친 그림을 바라보듯 아른거리며 보였다 사라지는 어렴풋한 이미지의 조각들은 사라진 시간이라는 장미라 사진의 주제를 시각적으로 적절히 표현해낸다. 사진의 층과 층이 자체 중첩되면서 형상과 형상이 충돌하고 색과 색이 융합되어 나타나는 결과물이 회화를 연상시킨다는 사실은 상당한 아이러니다. 장미라의 이번 작업은 그 시작의 계기부터 소재 선택, 작업 과정에 이르기까지 사진의 가장 원초적이고 근원적인 속성에 기대고 있기 때문이다. 필립 뒤봐의 유명한 진술이 말해주듯, 빛에 노출되는 순간만큼은 그 어떤 것도 개입될 수 없다는 것이 사진을 빛과 대상의 순수한 자국으로 보는 사진 인덱스 론의 강력한 근거다. ‘그때 거기에 존재했었다’가 주는 존재의 무게는 대상이 사적 관계를 띨 때 더욱 깊이 아로새겨진다. 문자 그대로 ‘대상물의 발산’(바르트)인 사진은 일종의 끈으로서 사진 찍힌 대상과 그것을 찍는/보는 이의 시선을 연결시킨다. ‘부재를 입증하는 출현과 출현을 입증하는 부재’(뒤봐)는 이렇게 기억과 상실을 자극하며 영원히 미끄러지는 욕망을 불러일으킨다. 사랑하는 대상에서 출발했고 그와 내가 공유한 지극히 사적인 시간의 흔적들을 물리적으로 ‘압착’해서 만들어진 장미라의 사진들은 그런 의미에서 물리적 자국으로서의 사진의 본질에 가장 근접한 것이다. 여기서 장미라의 사진이 외양상 포토그램을 닮았다는 것은 꽤나 의미심장한 상사성이다. 접촉에 의해 대상을 즉물적으로 찍어내는 포토그램은 가장 극단적으로 빛의 자국으로서의 사진의 본성을 표출하는 장르이기 때문이다. 개개의 사진을 겹치고 겹쳐 중첩 자체를 떠낸 그녀의 사진은 2006년 11월 24일부터 2008년 6월 14일까지 지속된 시간의 포토그램이기도 하다.

a season in hell 20061124_20080614 on silence #3017_60x90cm_digital c-print_2009

장미라의 작업이 사진적인 또 하나의 요인은 시간에 있다. 과정 자체가 일종의 시간의 되새김인 이번 작업에서 시간은 여러 면에서 작품을 결정짓는 핵심 요소이다. 한 장의 사진은 과거, 현재, 미래가 동시에 교차되는 시간의 평행차선이다. ‘과거’의 한 때가 담긴 사진을 ‘지금’ 바라보는 우리는 그 시간들이 ‘이미 끝났으며 동시에 곧 끝날 것’이라는 사실을 읽게 된다. 이미 끝났음(과거)과 곧 끝날 것(미래)이 사진을 바라보는 지금(현재) 내 눈 앞에서 한꺼번에 스쳐 지나가는 것이다. 한 장의 사진 표면에서 과거와 현재가 미래가 하나로 수렴한다. 장미라는 이미 스스로 하나의 압착인 사진 하나하나를 또 한번 압축시킴으로써 순간으로서의 사진 평면에 지속이라는 축을 추가했고 이로써 시간과 사진을 입체화시켰다. 흘러가는 시간을 부동 처리해 굳힌 사진적 시간의 딱딱함은 그 스스로 집적함으로써 연속이라는 본래의 유장함을 되찾는다. 사적인 시간의 기록을 모아 삶과 시간의 보편적 본질에 다가간다는 작업의 주제는 집적과 반복이라는 작업 방식을 통해 실현된다. 내용과 형식이 한 점으로 정연히 수렴하는 사건은 그리 흔하게 일어나지 않으며 그런 까닭에 이는 장미라의 이번 작업의 완성도를 높여주는 큰 성취다.

마지막으로 언급할 그녀 작품의 사진적 요소는 상실로서의 죽음과 부활이다. 사진의 중요한 특징인 부동성과 침묵은 사진을 죽음과 연결시켜준다. 여기서 죽음은 더 이상 존재하지 않음의 상징적인 의미로, 사진 자체의 본성적 특징이자 그것이 사적인 형태일 경우 부재와 현전에서 오는 추억과 기원을 작동시키는 사진적 욕망의 근거이다. 하나의 사적 기념물로서 장미라의 사진은 여러 차원에서 죽음과 연결된다. 우선 사진의 대상이 된 인물은 물리적으로 더 이상 곁에 있지 않은 상실된 대상이며, 둘째 사진이 찍혔던 ‘당시’의 그는 시간적으로 이미 영원히 사라졌으며, 셋째 사진 찍기의 행위 자체가 시간을 원래 맥락에서 절단해 탈취하는 화석화 작업이며, 넷째 과거의 시간이 보존된 사진의 중첩은 일종의 애도의 과정으로서 상실한 대상을 극복하고 치유를 통해 자유로워지게 하는 수단이 되는 것이다. 켜켜이 사진을 쌓는 작업을 통해 장미라는 하나의 종교적 주술 행위를 수행한 것이며, 중첩의 과정을 통해 반복되는 상실과 부활, 망각과 재생은 나와 너를 기념하고 떠나보내는 정중한 의식에 해당한다.

차분히 빛나는 시간의 깊은 지층. 그 압축된 사진의 주름을 펼쳐내는 것은 보는 이 각자의 푼크툼(punctum)일 것이다. 이제는 부재하는 누군가에 대한 그리움이 잠 깨운 잃어버린 시간. 기억과 사랑과 시간이 겹겹이 눌려 압축된 이미지는 개개의 울림을 만나 풀어지고, 뭉쳐진 덩어리 속에 숨겨져 있던 이야기들을 알알이 풀어낸다. 그 아롱진 시간의 스펙트럼이 불러오는 것은 바로 우리의 꿈과 추억이다. 이것은 장미라만이 아는 그를 위한 사적인 송가(anthem)인 동시에 우리 모두의 마음 속 어떤 이에 대한 찬가이기도 한 것이다. 바르트가 <밝은 방(La Chambre claire)>을 통해 잃어버린 어머니와 사진의 본질을 찾았듯, 장미라는 압축된 시간의 인화를 통해 자기 자신과 삶의 본질을 재발견했다. 장미라의 이번 작업이 “다시 시작하기 위해 제로로 돌아가는 여정”(작가)인 것은 그런 까닭이다. 그 여정의 끝에서 기다리고 있는 것은 새로운 창작의 불씨가 아니겠는가.

문 혜 진 (미술이론/사진이론)

a season in hell 20061124_20080614 on love #2009_80x120cm_digital c-print_2009

■ 장미라

개인전

2005 ODD SONG FROM ENIGMA, 갤러리 룩스, 서울 | 2004 이미지의 강요, 갤러리 화장실(in 바다), 서울 | 2003 이미지의 강요_ 완벽하게 다른 것들에 대한 오해, 갤러리 룩스, 서울

단체전

2008 젠더 스펙트럼, 더 갤러리, 서울 / 2008 데릭 저먼의 정원, 서울아트시네마 & 대안공간 door, 서울 | 2007 시네마테크 전용관 설립을 위한 미술전, 갤러리 아트사이드, 서울 | 2006 서울 국제 사진 페스티발: 울트라 센스, 관훈 갤러리, 서울 / 2006 한불수교 120주년 기념 젊은 사진가 교류전 : 요가와 커피, 신한 갤러리, 서울 / 2006 Media Clash I : 얼굴의 시간, 시간의 얼굴, 아트스페이스 휴, 서울 | 2005 색전, 김진혜 갤러리, 서울 | 2004 무지개 페스티발 : body. q., 스타일 큐브 잔다리, 서울

vol.20090408-장미라 展