타블라라사의 인터뷰 展

참여작가 : 이제민, 박하미현, 김준수, 이경돈, German Linares

이제민_데자부 목격담-Blue Wall_70x44cm_C-print_2008

아트비트갤러리

2009. 1. 7(수) ▶ 2009. 1. 13(화)

Opening : 2009. 1. 7(수) Pm 6:00

서울시 종로구 인사동 156 성보빌딩 3층 | 02-722-8749

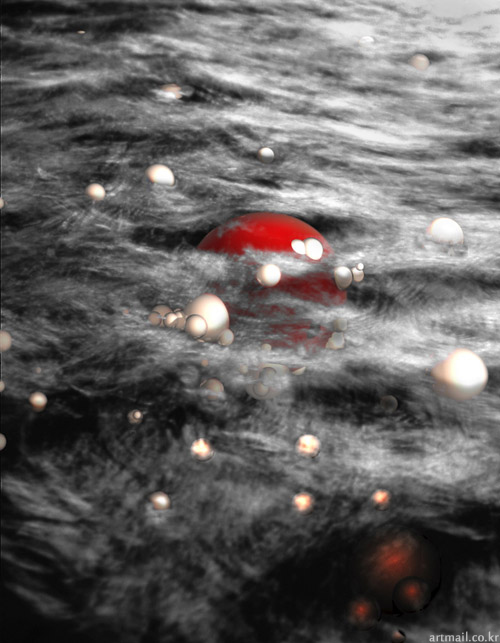

이제민_데쟈부 목격담-Black Sea_54x70cm_C-print_2008

2nd iPEX Exhibition

《‘타블라라사’의 인터뷰》

*Tabula rasa(라틴어-빈 서판 혹은, 흰 서판): 17c 로크를 중심으로 한 경험주의 철학자들은 각자의 내면에는 모든 경험과 감정이 기록되는‘백지의 서판’이 있다고 했다.

타불라 라사Tabula rasa는 인간이 태어남과 함께 무경험 상태 또는 심리적 백지 상태를 말한다. 다시 말해 인간은 자아 이외의 것들과 신체적, 정신적 교류를 통해서 비어있던 서판에 그림을 그려나가고 그에 빗대어 사고 할 수 있게 되는 것이다. 타블라 라사가 채워짐에 따라 개인도 생각하는 이성적 존재로 성장해가고 각자의 빈 서판에 자신의 존재를 증명 해 줄 기억들을 한 층 한 층 쌓아 나가게 된다.

그런데 사회가 점점 복잡해짐에 따라 현대인들은 과거에 비해 자의든 타의든 외부와 더 많은 접촉을 할 수밖에 없게 되었다. 이러한 과정 속에서 자신들의 타블라 라사를 통해서 판단하고 행동하기 보다는 사회가 나눠준 유니폼에 자신을 먹지로 끼워 넣으려 한다.

박하미현_ha01_Cold heart #1_16x11inch_C-print_2008

또한 인터넷으로 대표되는 가상공간Virtual Space속 군중들의 손쉬운 자아복제의 과정 속에서 점점 고유한 자아의 의미를 잃어버리고 있다. 망망대해에서 선원 없이 떠다니는 돛단배와 같이, 키를 잡는 사람도 노를 젓는 사람도 없다. 그들은 바람 따라 물결 따라 표류하다가 서로 부딪히기도 하고 난파되기도 한다. 그리고 이들은 익명성이 보장된 가상공간에서 떠돌다가 어느새 돌아가야 할 곳을 잃고 자기가 바다로 나온 이유조차 잃어버린다.

지금도 우리는 이유도 모른 체, 맞지 않는 유니폼에 팔을 끼워 넣으려 안간힘을 쓰고 있다. 넘쳐나는 복제본들 속에서 허우적대면서, 한편으로는 사회가 주는 순간의 안락함을 쫓아 좀비가 되어 살아가고 있는지도 모른다.

가끔 영화에서 심리적인 아픔을 겪고 있는 사람들이 둥글게 모여 자기가 하고 싶은 말을 하는 장면을 본 기억이 있을 것이다. 이는 심리치료의 한 방법인데, 편안한 분위기 속에서 평소 내면에 억제 되어있던 것들을 들여다보고 밖으로 쏟아 내면서 자아정화와 함께 소외가 아닌 소통을 이끌어 낸다.

이번 전시는 참여 작가와 관람객 모두가 앞으로만 내달리던 걸음을 잠시 멈추고 각자의 내면에 퇴적되어있는 기억의 레이어들을 한 장 한 장 들춰 보기를 위함이다. 그리고 그것들과 조용히 마주하고 물음과 대답을 해 나간다.

박하미현_ha02_Truly, madly, deeply_11x16inch_C-print_2008

김준수_대화-오해_20x14inch_C-print_2008

데자부 목격담 Witnessing deja vu

내 기억의 응어리들은 잠재의식 속에서 유영하면서 내가 바라보는 장면 하나하나에 관여한다. 그 응어리들은 내가 목격하는 장면에 조용히 이야기를 더하기도 하고, 아주 격렬하게 반응하기도 한다. 그리고 때로는, 원래 그 자리에서 다른 대상들과 관계를 하고 있었던 것처럼 눈을 현혹시키지만 구체적인 형태를 가지고 있지도 않다.

한 장의 사진으로 시간을 조각 낼 수 있다고 여겨 지지만, 한편으로는 내가 가지고 있는 기억들로 인해서 아무 상관도 없을 것 같은 장면들이 서로 연관되기도 한다. 눅눅한 싱크위에 아무렇게나 놓여져 있는 사물들, 푸른 페인트가 얼룩덜룩 벗겨져서 뒤집어진 벽을 바라 봄과 동시에, 화면 속 각종 오브제에 관한 내 기억의 단편들도 나도 모르게 보여지는 화면으로 들어가서 관계한다.

땅바닥에 굴러다니는 하얀색 조약돌을 보면 순도90%이상의 백규석의 한 종류라는 객관적 사실을 받아들이기 보다는, 어릴 때 시멘트 바닥에 주저앉아 그림을 그리던 기억과 오버랩 되어 최종적으로 ‘내가 보는 과정’이 완성된다.

기억의 응어리들은 바닥이 내려다 보이지도 않는 깊은 우물 속에 있어서, 마치 달리는 기차안에서 기찻길 옆에 있는 나무들을 볼 때와 비슷하다. 또한, 기억의 세포 하나하나는 영화에서처럼 연속재생 되지 않고 사진처럼 하나하나의 조각들로 남아서 대상을 인식하는데 관여한다.

그래서 내가 사진을 만드는 과정은 단편적인 시간 속에서 물리적 형태를 보는 것 보다는, 의식과 무의식에 잠재되어 있는 기억들의 충돌 속에서 하나의 이미지를 탄생시키는 것이다. 또한, 실재의 대상들과 기억 레이어들의 단순한 오버랩 보다는 불확실한 형태지만 그것들과 같이 존재하고 관계하고 있는 쪽에 가깝다고 할 수 있다.

김준수_대화-피크닉_14x21inch_C-print_2008

vol. 20090107-타블라라사의 인터뷰 展