우상호 개인展

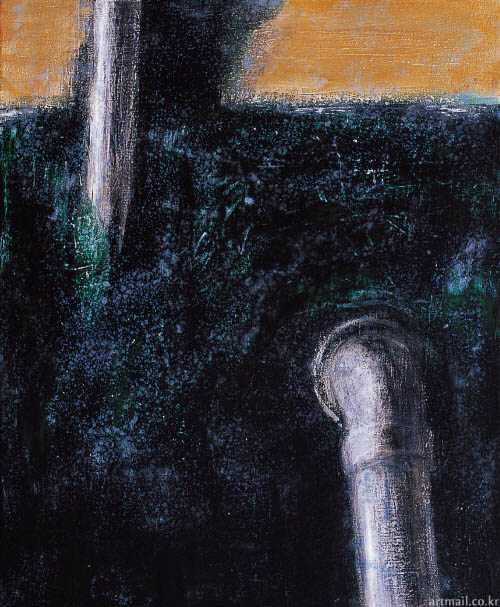

071125 도시_acrylic on canvas_65×53cm_2007

인사아트센터

2008. 8. 13(수) ▶ 2008. 8. 19(화)

서울시 종로구 관훈동 188 인사아트센터 1층 | 02-736-1020

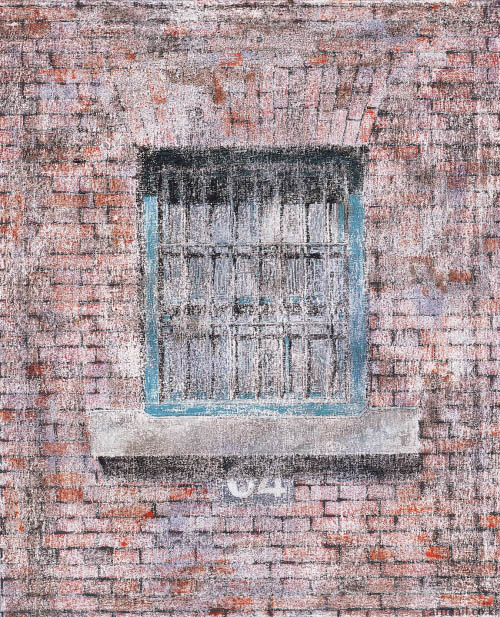

080424 폐광촌의 봄_acrylic on canvas_158×112cm_2008

풍경을 통해 본 도시와 역사적 현실

고충환 | 미술평론

스스로 그러한 상태, 그 자체 자족적인 상태를 자연이라 한다. 이러한 자연을 인간은 알 수가 없는데, 아마도 이는 존재의 원초적인 상태로서 인간의 인식을 벗어나는 선인식(先認識)의 영역에 속하기 때문일 것이다. 이러한 인식 밖의 자연을 인식의 안쪽으로 불러들인 것이 풍경이다. 그러니까 자연의 속성과 그 영역 가운데서 인간이 인식할 수 있는 부분이란 얘기다. 따라서 자연에는 여전히 인간이 인식할 수 없는 부분이 남아있게 된다. 다시 말해 풍경은 인문학적 소양이 투영된 자연이며, 따라서 모든 풍경은 필연적으로 인간적인(인간에 의해 자의적으로 해석된, 인간 본위의, 인간 중심의) 자연인 것이다.

자연과 풍경과의 이런 관계는 다음과 같은 중요한 사실을 시사한다. 모든 풍경에는 인간이 인식할 수 없는 자연의 속성이 그림자처럼 어른거린다는. 여기서 더 나아가 풍경은 이러한 자연의 본성을 암시하고 상기시켜야 한다는. 즉 정형화된 언어의 형태로서는 환원되지 않는 자연의 비의, 존재의 아우라를 일깨워줄 수 있어야 한다는 것이다. 이를 통해 아득하게 먼 것(이를테면 존재의 저편에 속한 것, 숭고의 감정을 불러일으키는 것)의 순간적인 현현을 추체험할 수 있게 된다(발터 벤야민).

우상호의 그림은 그 이면에 자연과 존재의 본성이 어른거리는 풍경, 암시적인 풍경, 인문학적인 풍경이다. 그리고 이것을 어두운 풍경과 희미한 풍경이란 말로써 형용하는데, 하나의 풍경을 때론 어둡게, 때론 희미하게 표현하는 데는 말할 것도 없이 주관적인 해석에 의해서이다. 주정주의의 논리에 의해 지지되는 이 해석은 객관적인 풍경이란 것에 대해 의심케 한다. 풍경은 말하자면 주체의 인문학적 소양의 질과 양에 따라 어두워지기도 하고 희미해지기도 하는 것이다. 작가는 이처럼 자신의 존재론적 자의식과 연결된 풍경, 그 자의식의 샘으로부터 길어낸 풍경을 그린다.

080315 구석_acrylic on canvas_61×50cm_2008

어두운 풍경, 도시의 풍경. 작가는 도시의 풍경을 소재로 한 일련의 그림들에서 사진을 적극 활용한다. 이를테면 실경의 스케치를 맑은 고딕으로 한 직접적인 과정보다는 카메라의 프리즘에 포착된 풍경을 회화적 언어로 환원하는 식의, 간접적이고 우회적인 방법을 취한다. 이를 위해 연립주택 단지를 부감으로 또는 고가나 다리를 앙각으로 본 풍경, 그리고 재개발 현장 같은 도심의 변두리 풍경을 사진으로 기록한다. 이로써 도심에서의 삶의 질을 대변하는 여타의 기호들(이를테면 사회적 기호들이거나 도시 생태적 기호들)과 함께, 기록성과 장소성, 인덱스와 아카이브 같은 사진 고유의 미학이 작업의 한 요소로서 도입되고 있다.

작가는 채집된 사진 이미지들을 컴퓨터에 입력하고, 이를 포토샵을 통해 일정정도 변형한다. 이때 세부가 지워지고 흑과 백의 콘트라스트가 강하도록 이미지를 조절한 연후에, 이를 그대로 회화로 옮기는 것이다. 엷은 물감을 덧바르고 그 표면을 재차 거칠거나 고운 사포로 갈아내기를 수차례에 걸쳐 반복 중첩한 일련의 그림들에서는 두툼한 물감 층의 물성과 함께 부드러우면서도 은근한 표면질감이 감촉된다. 때론 물 사포질로써 매끈해진 표면질감과 더불어 상대적으로 더 거친 표면질감이 한 화면에 어우러져서 단순한 시지각적 기호를 넘어 촉각적인 경험에로 유도한다.

070723 희미한 기억_acrylic on canvas_61×50cm_2007

이렇듯 우상호의 작업에 있어서 회화가 그 최종적인 결과물이지만, 그 과정에 있어서는 사진과 포토샵 등 미디어의 성질이 결정적인 요인으로 작용하고 있다. 카메라 렌즈는 일종의 인공 눈이며, 또한 사진은 그 인공 눈에 비친 풍경이다. 그 풍경이 일견 객관적인 풍경 같지만, 사실은 단지 객관을 닮은 풍경, 객관을 지향하는 풍경, 고도로 인공화 된 풍경에 지나지 않는다. 객관적인 기록(흡사 누보로망에서의 객관적인 기술 같은)을 통해 현실의 리얼리티가 강화되기는커녕, 오히려 사진 고유의 아우라가 덧칠될 뿐이다. 지리멸렬하고 느슨한 공기가 흐르던 현실이 어둠 속에 묻히면서 흑백대비가 강조되는 극적인 현실이 생성된다. 작가는 사진의 이러한 메커니즘, 즉 현실을 극적인 현실로 바꿔놓는 일종의 마술과도 같은 속성을 감지하고, 이를 적극 활용하고 있는 것이다. 이로써 도심에서의 일상은 그 이면에 음영이 교차하고 빛과 어둠이 부침하는(빛의 세력과 어둠의 세력이 충돌하는) 드라마를 내장한 극적 현실, 스펙터클한 현실, 잠재적 현실로서 거듭난다.

19세기 말 구시대와 신시대가 교차하던 시절, 머잖아 시간의 저편으로 사라져버릴 파리 시내와 근교의 정경들을 사진으로 기록한 외젠 앗제처럼 작가 또한 도시의 기호들(그 자체 삶의 기호와도 동격인)을 채집하고, 이를 시간의 층 깊숙이 박제한다. 그 문명의 흔적(그 자체 시간의 흔적이기도 한)에서 일종의 우수(멜랑콜리)가 묻어난다는 것을 최초로 인식한 사람들이 낭만주의 예술가들인데, 작가 또한 그 정조를 이어받고 있는 것이다(그 정조는 멜랑콜리를 넘어 죽음에로 이어져 있다).

070730 희미한 풍경_acrylic on canvas_61×50cm_2008

희미한 풍경, 역사의 풍경. 앞서 그림들과 더불어 작가는 희미한 풍경으로 명명한 일련의 그림들로써 일종의 역사적인 풍경을 주제화한다. 단재 신채호 선생과 안중근 의사가 순국한 중국 대련시의 여순 감옥, 일제 치하에 허다한 무고한 사람들이 죽어나간 서대문 형무소 내 사형장 등의 역사적인 기억을 함축한 장소들과 함께 작가의 개인사적 경험과 연루된 중등학교 교정 등의 풍경들이다. 이들은 하나같이 억압적인 현실을 증언한다. 감옥이나 사형장은 말할 것도 없거니와, 중등학교 교정의 경우에도 건물의 현관 바로 앞에까지 차량이 접근할 수 있는 구조로서, 그 구조가 전체주의와 관료주의의 기억을 되살려내고 있다.

이 일련의 그림들에는 자연 장소특정성이 강하게 작용하고 있으며, 또한 모든 억압적인 도상들이 그렇듯 정면성의 법칙이 엄격하게 적용돼 있다. 주지하다시피 정면성의 법칙은 좌우대칭과 함께 종교적인 도상들의 지배적인 특징으로서, 이로부터의 탈세속적인 분위기 탓에 모든 파시즘적인 건축양식에, 그리고 심지어는 자본주의가 첨예화된 시대의 상품미학에마저 널리 전용되고 있는 실정이다. 종교가 사라진 시대에 국가권력에 이어 페티시 즉 물신이 새로운 신으로 등장하면서 그 도상도 함께 물려받은 것이다.

이들 풍경화는 하나같이 희미하게 그려져 있으나, 사실은 그 세부까지 섬세하게 재현한 연후에, 사포로 캔버스의 올이 드러나 보일 정도로 그 표면을 갈아서 희미하게 만든 것이다. 그런데 작가는 어차피 다 갈아버릴 그림을 왜 힘들여 그린 것일까. 이는 아마도 지금은 비록 희미하지만, 처음에는 선명했었을 어떤 존재의 실체성(실재감)을 되불러내려는 것은 아니었을까. 이로써 작가의 그림은 희미한 현재가 또렷한 과거를, 희미한 표면이 선명한 이면을 내장하고 있다는 역설적인 상황을 발생시킨다. 이를 통해 현재와 공존하는 역사, 현재를 낳은 역사, 현재의 이름으로 불려지는 역사 등의 역사적 현실을 주지시킨다. 여기서 선명한 것을 희미하게 만드는 것은 두말할 것도 없이 시간이며, 그 자체 기억의 불완전한 복원력을 떠올려준다. 이렇듯 우상호의 역설적인 그림은 시간과 더불어 역사의 지층이 점차 엷어지기도 하지만, 어떤 면에선 오히려 더 선명해질 수도 있음을 상기시킨다. 모든 역사는 현재보다 먼저 존재했던 과거를 상기시키고, 모든 흔적은 삶보다 먼저 존재했었을 죽음을 환기시킨다.

080614 희미한 풍경_acrylic on canvas_120×60cm_2008

vol. 20080813-우상호 개인展