High Light 展

-The Message of Light-

공성훈_개_120x120cm Oil and Acrylic on Canvas_2008

UNC 갤러리

2008. 6. 25(수) ▶ 2008. 7. 16(수)

서울시 종로구 사간동126-1 | 02-733-2798

공성훈_개_120x120cm Acrylic on Canvas_2008

‘High Light: The Message of Light’의 1000자 이야기

Light

오감중 가장 멀리있는 사물을 감지할 수 있는 지각인 시각은 문자생성 이후인 역사시대에서 가장 중요한 감각기관으로서의 자리 매김을 하고 있다.

물체와의 거리뿐 아닌 정신과의 거리도 멀리 유지할 수 있다 간주되어 흔히들 현대를 시각적이고 합리적이라 한다. 그래서 우리는 어떤 문제를 ,들을' 때 보다, ,바라볼' 때 훨 이성적이고 합리적이다.

하지만 이 시각적 지각은 빛이 없다면, 그 기능을 상실한다. 빛(Light)이 나누어주는 어둠과 밝음으로 세상과 물체는 그 형태와 색깔, 빛깔(Color)을 부여 받고 공간과 면이 생기며 우리의 시각적 지각으로 감지되어 진다.

빛보다 빠른 것은 없다니 가장 멀리 있는 것을 가장 빨리 지각한다고도 할 수 있을 것이다.

마샬 멕루언의 테제처럼 인간과 세계 사이 존재하는 모든 매개(체)를 미디어로 간주한다면, 빛은 시각 지각의 절대적 미디어가 아닐까 한다. 빛은 형상(gestahlt)을 드러내는 미디어일 뿐 아니라 색깔 즉 빛깔(color)을 드러내기도 한다.

공성훈_개_181.8x227.1cm_Acrylic on Canvas_2008

high Light

어둠 속에서 나타나는 형태들과 빛(깔)에 대한 관심이 인상적으로 보이는 공성훈씨의 회화는 보여주고 싶은 또는 보고 싶은 부분만 강렬한 빛깔을 띠며 강조된다. 마치 표적을 겨냥한 스포트라이트를 받은듯한 강렬함과 때로는 프리즘을 통과해 분해된듯한 인공조명과 섞인 색체들은 낭만주의적이면서도 때로는 초현실적인 감성을 구현하기도 한다.

이에 반해 생략된 공간(어둠)속에서 2차원적 형태만을 탄생시킨 한영호씨의 빛드로잉은 마치 우리의 기억(머리) 속에 남아있는 세계의, 물체의 형상(이미지)과도 같이 모든 색깔(color)이 하나의 빛으로 승화돼 그 형태만 뚜렷하다.

빛은 미디어다. 미디어는 메시지다. 빛은 메시지다...

하지만 두 사람 다에게 있어 빛은 세상과 소통하는, 사물을 바라보는 미디어다. 20세기 문명은 밝음을 더 강조하고 길게 유지시키는 다양한 인공빛을 만들어냈고, 또 빛을 분해하고 그 속성을 알아내 현상의 사물들을 순간적인 것으로 만들어 버리기도 한다.

하나의 미디어로서의 빛. 마샬 멕루언의 말처럼 미디어가 인간 감각들의 확장이고 그래서 미디어의 변화가 인지의 인식의 변화를 가져온다면, 다양해진 빛(미디어)은 분명 우리에게 세상과의, 사물과의 서로 다른 다양한 소통을 요구하는지도 모른다. 또한 변화된 미디어를 통한 시각의 변화는 우리가 인간으로서의 우리 자신의 정체성, 즉 우리는 도대체 누구이며 무엇인지를 이해하는데 어떠한 영향을 끼쳤는가 라는 질문을 던져본다.

한영호_형태짓기 빛드로잉_80x80cm_2004

1.공성훈

주로 개념적인 설치작업을, 특히 요즈음에는 멀티슬라이드 프로젝션 작업을 해오던 공성훈이 이번에는 회화를, 그것도 아크릴 페인팅으로 개인전을 연다.

그 동안 고정된 매체나 스타일에 얽매이지 않고 작업을 해온 그이기에 이번에 또 다른 변덕을 부리는 것쯤으로 이해할 수도 있겠지만, 전통적 회화매체의 테두리 밖에서 이런저런 재료와 형식을 주물럭거리며 주유(周遊)하는 것과 그림으로서의 그림(공성훈은 96년도의 MANIF전에서 먼지그림을 선보인 적이 있다.

그러나 그것들은 회화로서의 회화라기보다는 그가 벌이는 개념적 게임의 소도구로서의 역할이 강했다)으로 이동하는 것은 차원이 다른 문제로 보인다. 왜냐하면 회화라는 장르의 결코 만만치 않은 역사적 두께와 무게가, 축적된 숙련에서 우러나오는 일정한 질(quality)과 더이상 가능할 것 같지도 않은 독창성을 동시에 요구할 뿐만 아니라 그 질과 독창성이라는 신화가 만들어내고 / 만들어지고 이용하는 / 이용당 하는 제도와 시장에 순응적일 수밖에 없다는 사실이, 많은 젊은 작가들에게 회화에 접근하 는 것에 망설임을 느끼게 하기 때문이다.

그것만이 아니다. 예술이 시대를 반영하는 거울이라는 명제. 그 명제에 따르면 회화는 이미 낡은 경험만을 표현하는 낡은 형식에 불과하다. 따라서 공성훈과 같이 회화 밖에서 맴돌던 작가가 새삼 회화를 시작한다는 것은 일종의 개종(改宗)현상이 아닐까?

왜 개를 그렸느냐는 질문에 그는 '개를 그리면 개같은 그림이 되지 않느냐'는 농담과 함께 고야의 아쿼틴트 판화 하나를 보여주었는데, 그 그림은 빛이 오는 방향으로 고개를 돌려 바라보는 거인의 그림이었다. 식육용으로 사육하는 잡종견을 통해 낭만주의의 전형적인 영웅상을 보여주겠다는 웅대한 야망? 그러나 고야의 거인이 운명이 부르는 듯한 소리에 고개를 돌린 것처럼 보이는 반면, 공성훈의 개는 사진기를 든 시커먼 그림자에 반응 / 외면하고 있는 것으로 보인다. 시커먼 그림자는 개에 빛을 비추고(shoot), 총을 쏘듯이(shoot) 사진을 찍어 댄다(shoot). 개는 화면의 중심에 포착된 움직이는 표적이 되거나 다행히도 겨냥에서 벗어나 기도 한다. 밤공기는 낮의 대기보다 투명하지 않다. 단지 어둡기 때문에 그런 것만이 아니라 농도가 짙기 때문이다. 갤(Gel) 또는 콜로이드(Colloid)상태의 진한 설탕물처럼 흘러 다니는 밤공기 속에서 혀를 날름대고 있는 교회 십자가의 빨간 네온, 아파트 창문들, 가로등, 자동차 불빛 들은 사라진 표적이 음모에 의한 것은 아니냐고 수군대는 듯하다.

'한곳에 정착하여 이것이나 다른 것이 되기를 거부하는 것이야말로 예술가로서 자신의 활 동에 핵심적이다. 왜냐하면 문화가 우리를 덫에 걸리게 만들고 그래서 감시할 수 있는 정체성을 우리에게 부여하는 것은 정확하게 이름붙이기(naming)와 분류(categorizing)라는 방편을 통해서이기 때문이다'(필자가 시각과언어에서 나온 어떤 책을 읽던 중에 메모해둔 구절 인데 책제목은 기억이 나지 않는다).

공성훈의 이번 작업이 이루어낸 성취에 대하여 말하는 것은 미루어야 될 것 같다. 초보화가의 데뷔전만 보고 무슨 말을 할 수 있겠는가. 그러나 필자가 그에게 감히 부추키는 대로 스스로를 배신하고 있는지는 두고 볼 일이다. 그가 신형을 표표히 날리는 경공술의 진수를 보여주고 있는 것인지 아니면 비척거리는 방황을 계속하고 있는 것인지는 시간이 지나야 판가름날 것이기 때문이다.

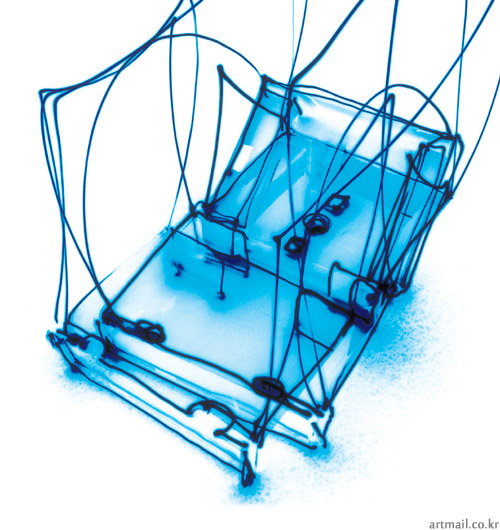

한영호_형상모색-카메라_100x120cm_2003

2.한영호

점 - 위치는 있으나 질량과 크기가 없음.

선 - 점의 자유로운 이동 궤적 등의

추상적인 조형의 개념을 체험해보거나 가시적으로 작품을 통해 확인한다는 것은 가능할까?

독일 유학중 뷔도비치 Vidovic 의 수업 시에 점(빛)의 이동궤적을 담아낼 수 있는 사진의 메카니즘을 알게 된 후 나의 빛 드로잉작업은 시작되었다.

그 후 1994년 독일 몬샤우 Monschau 에서의 워크샾 중, 지도교수였던 볼프강 네슬러 교수 Prof. Wolfgang Nestler와 나의 빛 드로잉작업 (명제: 빛 폭포)에 대한 논쟁은 대단한 열기를 뿜었었고 그것을 계기로 더욱 폭과 깊이가 더해지게 되었다. 시간이 흐른 뒤 지켜보던 네슬러 교수는 독일에서 나의 빛드로잉 작품을 선보이기를 권유했고 그것은 2002년에 초대된 독일에서의 개인전에서 이루어지게 되었다.

공간 속에서의 빛 작업은 극히 순간적이며 때로는 찰라와 같은 짧은 시간에 이루어진다. 그렇듯 순식간에 사라져 버리는 형상을 카메라와 사진의 속성을 이용하여 하나의 화면에 고정시킬 수가 있다. 또는 그 형상을 돌을 깎아서 입체로 표현해 내기도 한다.

빛 드로잉에서 얻어진 순간적인 형상을 단단한 ‘돌’이라는 영속성을 지닌 조각의 재료로 구체화 시키는 작업은 ‘순간성’을 ‘영원함’으로, ‘유연한 모호함’을 ‘단단한 구체적 형상’으로, ‘위치 없는 형상’을 ‘제자리에 안착’시키는 작업이라고 할 수 있다. 그리고 이렇게 탄생된 조각은 모든 방향 (앞뒤, 좌우, 상하)으로 열린 공간을 통해 시각적인 유영을 할 수 있는 자유로움을 지니게 된다.

지난 6회째 개인전 도록의 ‘작가노트’에 썼던 말이 기억난다.

‘어두움 속 3차원 공간에 빛으로 드로잉 하듯 돌이라는 단단한 재료로 부드럽고 유연한 형상을 빚어낸다. 조각에 있어서 양감과 중량감을 제거해 버림으로 - 전통적인식을 넘어선 - 순간적이고 즉물적인 형태를 석재라는 전통적인 재료로 구체화시키는 것이다.’

나는 작업실의 칠흑과 같은 어둠속에서 오히려 안정을 느낀다. 아마도 익숙한 장소라서 그렇기도 하겠지만 주된 이유는 닫혀있는 공간이 아닌 빛이 살아 숨 쉬는 배경으로서의 어둠에 애착을 지니고 있기 때문이리라.

한영호_형상모색-축음기_100x120cm_2003

vol. 20080625-High Light 展